東京都国分寺市 国分寺駅北口校

の教室情報

国分寺駅北口校

へのアクセス

通塾エリア

国分寺市

本町、本多、南町、東恋ヶ窪、泉町、東元町、西元町、西恋ヶ窪、東戸倉、戸倉、日吉町、北町

小金井市

貫井北町、貫井南町

小平市

上水南町、上水本町、喜平町、上水新町、回田町、鈴木町、学園西町、学園東町、小川西町、小川東町、津田町、仲町、小川町、たかの台

府中市

武蔵台、栄町、晴見町、新町

【利用可能バス】

ぶんバス・本多ルートの本町二丁目西停留所から徒歩10秒

銀河鉄道バス・国分寺駅北口停留所から徒歩30秒

国分寺駅北口校

の教室長からのメッセージ

通塾生の

在籍校・進学先

対応校を表示しています。

*公立、私立の順・五十音順

【小学生】

(公立)

小金井第四小学校

国分寺市立第一小学校

国分寺市立第三小学校

国分寺市立第四小学校

国分寺市立第七小学校

国分寺市立第九小学校

小平市立小平第三小学校

(私立)

国立学園小学校

明星小学校

早稲田実業学校初等部

【中学生】

(公立)

小金井市立第一中学校

小金井市立南中学校

国分寺市立第一中学校

国分寺市立第二中学校

国分寺市立第四中学校

小平市立小平第一中学校

小平市立小平第二中学校

小平市立小平第四中学校

小平市立上水中学校

東京都立武蔵高等学校附属中

(私立)

学習院中等科

吉祥女子中学校

國學院大學久我山中学校

白梅学園清修中高一貫部(中学)

西武文理中学校

創価中学校

日本大学第二中学校

明治学院中学校

明星中学校

早稲田実業学校中等部

【高校生】

(都立)

国立高等学校

小金井北高等学校

国分寺高等学校

小平高等学校

小平南高等学校

昭和高等学校

杉並高等学校

立川高等学校

田無高等学校

多摩科学技術高等学校

東京都立立川国際中等教育学校

東久留米総合高等学校

東大和高等学校

東大和南高等学校

日野台高等学校

府中高等学校

武蔵高等学校

(私立)

学習院高等科

錦城高等学校

啓明学園高等学校

晃華学園高等学校

国学院久我山高等学校

駒場東邦高等学校

聖徳学園高等学校

白梅学園高等学校

白梅学園清修中高一貫部(高校)

杉並学院高等学校

拓殖大学第一高等学校

中央大学附属高等学校

東亜学園高等学校

東海大学菅生高等学校

八王子学園八王子高等学校

法政大学高等学校

北海道芸術高等学校

明治学院東村山高等学校

明星高等学校

明法高等学校

早稲田実業学校高等部

【高卒生】

大学受験対応可能

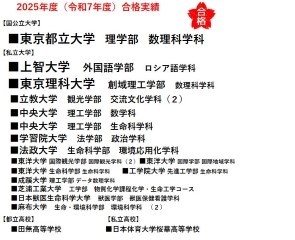

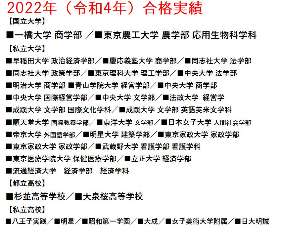

合格実績(複数合格は⦅⦆書き)

2025(令7)

【国公立大】東京都立・理学部・数理科学科

【私立大学】

上智・外国語・ロシア語

東京理科・創域理工・数理科学

立教・観光・交流文化 (2)

学習院・法・政治

法政・生命科学・環境応用化学

東洋・国際観光・国際観光 (2)

東洋・国際・国際地域

東洋・生命科学・生命科学

工学院・先進工学・生命科学

成蹊・理工・データ数理

芝浦工業・工・物質化学課程化学・生命工学コース

日本獣医生命科学・獣医・獣医保健看護

麻布・生命・環境科学・環境科学 (2)

【都立高校】田無

【私立高校】日体大桜華

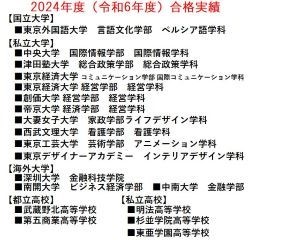

2024

【国公立大】東京外国語・言語文化・ペルシア語

【私大等】中央・国際情報/津田塾・総合政策/東京経済・コミュ・国際コミュ/

東京経済・経営/創価・経営/帝京・経済/大妻女子・家政・ライフデザイン/

西武文理・看護/東京工芸・芸術・アニメーション/東京デザイナーアカデミー

【海外大学】深圳大・金融科技/南開大・ビジネス経済/中南大・金融

【都立高】武蔵野北/

第五商業

【私立高】明法/杉並学院/東亜学園

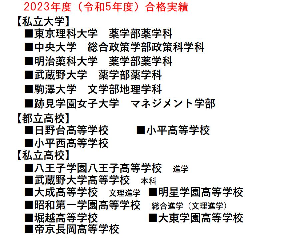

2023

【私大】東京理科・薬/

明治薬科・薬/武蔵野・薬/中央・総合政策/

駒澤・文/跡見学園女子・マネジメント

【都立高】日野台/小平/小平西

【私立高】八王子学園八王子/武蔵野大学高/大成・文理進学/明星学園

昭和第一学園/堀越/大東学園/帝京長岡

2022

【国公大】一橋・商 /東京農工・農・応用生物科学

【私大】早稲田・政経・経/慶応義塾・商/

同志社・法・法律/同志社・政策

東京理科・理工応用生物/中央・法・政治/明治・商/中央・商・国際マーケ

中央・国際経営/青山学院・経営マーケ/中央・文

法政/成蹊⦅2⦆/順天堂/日本女子/

東洋/武蔵野/帝京/明星/東京家政/

東京医療学院/立正/流通経済

【都立高】杉並/大泉桜

【私立高】明星/女子美術大付属/日大明誠/昭和第一学園/八王子実践/大成

2021

【大学校】防衛大

【私大】成蹊/東京女子/日本⦅2⦆/明星/東京農業⦅2⦆

東京経済/拓殖/帝京/東京国際/帝京平成

【都立高】立川

/小平西/東大和/府中/府中西/東村山西

【私立高】錦城・特進/八王子実践/昭和第一学園⦅2⦆/

白梅学園⦅2⦆/東海大菅生/日体大桜華/聖パウロ/北海道芸術

2020

【国立大】北海道・総合教育部

【私大】 東京理科⦅2⦆/

立教/

明治/

法政/

日本女子/大妻女子

国分寺駅北口校

の講師紹介

国分寺駅北口校

のコース紹介

人気コースランキング

| 小学生 | 私立中学、都立中高一貫校受験対策(難関校も可能) | 英検対策、数学・算数検定対策 | 学校授業の補習 |

|---|---|---|---|

| 中学生 | 都立高校入試対策 志望校合格への得点力を養います | 定期テスト対策 近隣公立中、通学圏私立中すべて対応 | 英検・数検対策 2級・準2級を目標に |

| 高校生 | 大学受験対策 国公立私立難関校対策も可能 | 小論文対策 指定校推薦、総合型選抜、内申点UP対策 | 英検対策 準1級、2級、準2級プラス |

その他人気コース

| 小学生 | ★重点対策強化校 国分寺1小、3小、4小、7小、 早稲田実業学校初等部、明星小

|

|---|---|

| 中学生 | ★重点対策強化校

|

| 高校生 | 高校1年生の出だしから成績が振るわないとそのあとの学習にマイナスの影響を与えます。スタートでつまづかないことが高校3年間を成功させる重要なポイントです。そのためにも「苦手科目の個別指導」を受講して、理解不足の単元を早く克服し、「予習タイプの勉強」に変えていきましょう。 |

国分寺駅北口校

からのお知らせ

-

2026.01.27

都立入試・社会を解く(令和7年度)㊱

5⃣の[問3]、難しかったですね。教科書で言うと、「日本銀行と金融政策」、「財政政策」の箇所で学びます。そこに分かりやすく説明してあります。景気が悪いとき、景気が良いとき、日銀と政府はどういうことをするのかを勉強しておけばよいです。 こんな風に図式化して覚えておきましょう。 政府 【公共事業】を増やす➡働く人の所得が増える➡景気回復 政府 【税金】を減らす➡手取りの現金が増える➡景気回復 日銀 【国債】を買う(代金を支払う)➡世の中に出回るお金が増える(金融機関は余裕ができる)➡金利を下げる➡消費や設備投資が活発になる➡景気回復 これは、景気が悪くなったときに財政政策、金融政策です。良くなったときはこれと反対のことをします。 難しいとは思いますが、教科書の文章と図式化したものがありますから、ゆっくり丁寧に覚えてみましょう。 ちなみにですが、令和8年度入試は、同じような単元の出題はないように思いますから、現在、中学3年生は、思い切ってこの単元を捨ててみることもありでしょうかね。これもヤマ張りのひとつですね。出そうにないものは削る、ということも。 -

2026.01.26

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉟

5⃣の[問3]、前掲からの続きです。説明の正しい組み合わせ(A~Dから2つ正しいものを選ぶ)の問題なので、A~Dの選択肢をそのまま示しておきます。 A 政府は、公共事業への支出(公共投資)を増やしたり、減税をしたりする。 B " を減らしたり、増税したりする C 日本銀行は、国債などを銀行から買う公開市場操作を行う。 D ” を銀行に売る公開市場操作を行う。 政府による財政政策は、日銀による金融政策は、どういうことをするのかを問う問題なのです。 いやあ、この問題、最初の長ったらしい、設問文を読んだほうが良さそうです。すでに最初の文を読み、何をどうこたえるのかは把握できています。では、その前は。2001年の経済状況のようなとき、政府と日銀の金融政策は、と書いてあります。この分の前に、I, IIの資料から、とありますから、資料を見なくてはなりませんね。Iは、経済成長率の変化のグラフです。2001年は前年からガクンと下がっています。景気が悪くなったのだな、ということですね。もう解けそうです。 正答率は41.1%と低いですね。難しいように思います。 -

2026.01.25

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉞

5⃣の[問2]を解いています。 選択肢ア~エのキーワードを示します。 ア 育児休業や介護休暇 イ 労働組合を組織することを定める ウ 労働条件の最低基準について定める エ 機会や待遇などの男女平等の確保、妊娠・出産後の健康確保 正答率も73.4%と高く、簡単に正解できたように思います。 [問3]この設問文はとても長いです。嫌になってきます。8行もあります。最後の文をさきに読むと「正しく組み合わせているのは、表のア~エはどれか、とあります。 表を見ますと、 ア A C イ A D ウ B C エ B D これだけ見ても、消去法で2つ消せます。つまり、Aが正しいか、Bが正しいかで、2つ消去でき、あとは、CとDのどちらが正しいか選ぶだけです。もしかして、消去の仕方は、CかDのどちらが正しいかを先に決めるのかもしれません。では、A~Bにどんなことが書いてあるのか示してみます。 次に続きます。 -

2026.01.24

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉝

5⃣は公民の問題。 ここでも前段の長ったらしい文章、9行もあり、ところどころに下線が引いてあり、(1),(2),(3),(4)の番号がつけられています。4⃣と同じで読まなくてよいです。(1)~(4)が、そのまま[問1]~[問4]に連動していますが、読まなくても問題は解けます。読まないことによる”ひっかけ”はありませんし。 [問1]社会権を規定した憲法の条文は、という問題です。ア~エの選択肢から選びます。 正答率が49.2%と低かったです。基本的人権の分類は、難しいように思います。教科書には、これを表にして区分していますから、説明されている文をよく読んで、表とセットで覚えておくようにしなくてはなりませんね。教科書の説明文を読むことで、そんなに難しくはなくなるはずです。 [問2]最初に文章があります。その文章に述べられている法律にあてはまるのはア~エのどれ、という問題です。文章のキーワードは、1日8時間、週40時間の労働時間は超えてはならない、毎週少なくとも1回の休日をあたえる、男女同一賃金の原則、これが1番目の文章。2番目の文章は、2018年に改正、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定。 -

2026.01.23

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉜

4⃣の[問4]の解き方解説をします。くどいですが、設問文の下線部(4)は読まなくてよいです。問題を解くうえで全く関係ない、役にたたないので。 これも毎年のように出る形式です。年表があり出来事が9つ書いてあります。右端にA, B, C, Dと西暦で4つに区切っています。その下に、ア、イ、ウ、エの文章があります。ア~エは年表で区切ったA~Dのどの時期にあてはまるか、という問題。これも地理でも多かった、結び付けの問題です。4つすべて間違えなく結び付けないと5点もらえません。 どのように区切っているかを示します。 A 1926~1943 B 1943~1959 C 1959~1975 D 1975~1995 ア~エのその時代の様子を述べた文章のキーワードを示します。 ア 急激な円高が始まる、地価や株価が上がり続ける イ 政府が議会承認なしに資源や労働力を動員できるようにする法を制定 ウ 経済の民主化が図られ、主権を回復する中で エ 太陽の塔をシンボルゾーンに据える博覧会が開催 どうでしょうか?この問題は正答率が36.1%とかなり低めでした。暗記した出来事の内容を理解している生徒には簡単なのでしょうが。 -

2026.01.22

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉛

4⃣の[問3]、記述問題です。毎年どこかに記述の問題が入りますが、今回は、3⃣、4⃣、5⃣に記述問題が入っています。3つは多いほうです。が、今後は、ずっとこれが続くように思います。3⃣の[問3}の解説で述べましたように、空欄とはせず、何らか書くことで、最低でも部分点を得るようにしましょう。記述問題は、与えられた資料からの情報を使うだけで、社会の知識はほとんど関係ないです。今回の問題を見て見ますと、設問の指示は、「日本から出品された絵画の出品数の変化について、簡単に述べよ。」です。資料の出来事と数字を素直に読み取って表現すればよいだけです。模範解答を見ますと、83字です。「1900年は、浮世絵がなくなり、日本画と西洋画だけの出展となった。」まずは、これだけで5点中の部分点で1点はもらえるように思います。 ★ポイント: 記述問題は、簡単!与えられた資料から読み取れる情報を並べるだけ。その際、時代前後での変化を書けという指示に従うことです。 -

2026.01.21

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉚

4⃣の[問2]、前文の文章を読む必要がない、これを確認しましょう。 「美術品は、価値が高まるとともに、作り手の経済的基盤や作風が変化してきた。」と、下線(2)が引かれています。これに対して、問いは、ア~エの文章が並べてあり、それを古いものから順に並びならびかえる問題です。ア~エの文章中のキーワードだけ抜粋して示します。 ア 菱川師宣 「見返り美人」 イ 狩野内膳 豊臣家の絵師 「南蛮屏風」 ウ 喜多川歌麿 「ポッピンを吹く女」 エ 雪舟 「破墨山水図」 どうでしょう、文章を読む必要はありますか? [問2]の問題について見ておきましょう。正答率は45%と低めでした。アとウの時期の違いが理解出来ていないことでの誤りが多かったようです。確かにそうですね。しっかり覚えるには、どうしたらよいのでしょうか。 アとウは、江戸時代の文化で学びますが、大きくは前期・後期で、元禄文化・化政文化と呼ばれています。それぞれ比較できるように表に並べてみてはどうでしょう。 -

2026.01.20

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉙

4⃣、歴史の問題の解き方解説です。前掲、長ったらしい前置きの文章は読まなくてよい、と書きました。何が描いてあるか、見てみますか。[問1]の対象となる下線(1)の文、「権力者は、国際的な影響を受け、建築物を造営した。」、この文です。[問1]が求めることは、ア.円覚寺、イ. 飛鳥寺、ウ. 厳島神社、これらが造営されたのを年代順に並べ、さらに、略地図上に、これらの建築物のある場所A, B, Cが示されており、そのうちのAは、ア~ウのどの時代のものか、というものです。どうでしょうか、前置きの文章を読む意味は全くありません。無視しましょう。いやいやと私の言うことを疑う生徒がいるかもしれません。もしかして、「前文からしっかり読むように」と指導している塾や学校の先生がいるならば、優れた授業をしていると認めがたいところです。[問2}でも、読まなくてよいことを確認しておきます。次の掲載に続きます。 -

2026.01.19

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉘

4⃣は歴史です。問1~問4で合計20点の配点。毎年、同じスタイルでの出題と思ってよいでしょう。ただし、年度によって、記述式の問題が入る場合があります。今回もそうです。前年もそうでしたから、今後も記述式の問題が1つ入ると考えていた方がよさそうです。1つです。2つ出すことは、おそらくないはずです。4⃣のなかだけの話です。 同じスタイル、というのは、最初に長ったらしい文章が示されます。その文章の4か所に下線が引かれてあり、それについての質問が[問1]から[問4]と順番に続きます。それについての質問、と申しましたが、解くにあたっては、読まずとも全く問題ないと考えてよいでしょう。もう一つの特徴は、[問1]から[問4]は、年代順どおりに出題されることです。[問1]が江戸時代で、[問2]が平安時代、といった順番で出ることはありません。これは、問題にも[問1]では、「飛鳥時代から鎌倉時代にかけて」と書かれてあるので、どの時代の知識が必要なのかはすぐにわかります。[問2]「室町時代から江戸時代」[問3]「江戸時代末期から明治時代」[問4]「大正から平成」、こんな具合です。 -

2026.01.18

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉗

3⃣の[問3]の解き方解説をしています。 最初に地図を眺めてみました。そして、茨城県ひたちなか市と設問の冒頭に書いてあることを前掲で書きました。場所がどこであるのかを考える必要は全くない問題ですからね。私が余計なことを書いてしまいました。[問3]の最大の特徴は記述式であるということ。何を書かせるよう求めているか、情報から読み取れることを書かせるだけです。具体的には、「交通の利便性の変化について」述べよ、との問題です。条件として、「~する前と比較し、移動手段に着目して」とあります。そして、「簡単に述べよ。」と。I,II,IIIの資料から読み取れる情報です。その前に、最初の設問文7行もあるのですが、どんなことを書くのかを書いてあるので、これもしっかり読んで解く必要があります。「鉄道が新しくできるので、観光地Bに行くのにとても利便性が高くなる。」たったこれだけでも5点中3点はもらえるのでは。部分点は高校ごとに設定が異なります。まあ、こんなことは気にせずともよいです。 -

2026.01.17

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉖

3⃣の[問3]の解き方解説をします。 Iに略図があります。簡単なイラスト地図です。鉄道の路線が描いてあります。そして、観光地Aと観光地Bと描いてあります。観光地の近くには、本線と思われる鉄道の駅から支線のように延びている線路の駅が、それぞれあります。太平洋と描いてあるので、それに面している場所です。駅の一つに「那珂湊駅」がありました。鉄道好きの中学生にはすぐにどこか分かるのでは。あ、です。設問文が、7行もあり、「長ったらしいなあ、いやだな。」と私は思いましたが、1行目に、「茨城県ひたちなか市」と書いてありました。[問3]の大きな特徴は、記述式での説明が求められることです。必ず「簡単に述べよ。」との指定です。模範解答は76字です。正答率を見ると、65.8%です。高めです。何か書けば必ず部分点も含め、点数がもらえる、という、問題なのです。記述式だから敬遠するのではなく、必ず書くように、模試や過去問を解くときには、トレーニングすべきです。うまく書けないから、という気持ちは払拭してください。 -

2026.01.16

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉕

3⃣の[問2]のIIIの記述文を読みます。 社会のこうした記述文は3⃣のみならず、随所に出てきますが、共通して言えることは、キーワードを探すだけで、じっくり読まないことです。最初の文章の2行目に「さくらんぼの収穫量は全国1位」、これで県が指定できます。日本の都道府県は、小学生ですべて覚えておくことですから、覚えていない人は、これまできちんとやっておかなかったことを反省すべきで、すぐに覚えましょう。たった47個しかないのです。やる気だけの問題です。2つ目の記述文を見ると(じっくり読まなくてよいので、見る、で良いのです。)、「5億円を超えている」とあります。そこで、IとIIの表に行けばよいのです。金額はIの表です。アとイしかありません。次に果実の収穫量を見ます。アかイに限定できたので、ウ、エは見なくてもよいのですが、アは、ぶどうの数値がずばぬけて高いです。イはりんごがずばぬけて高いです。これで「さくらんぼ1位の県」の数値がアかイかを特定できそうです。正答率は45.0%と低めでした。ぶどう、りんごの数値の見極めで間違えた生徒が多かったのではないかと思います。 -

2026.01.15

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉔

3⃣の[問2]は、地図上のW, X, Y, Zの県を対象にします。まず、IとIIに数値の表がしめされています。それぞれ、ア、イ、ウ、エの欄に分かれています。これもW~Zとア~エの結びつけの問題です。ただし、うれしいことに、IIIに文章が示されてあり、その記述が表している県はどれかを当てる問題です。ただし、さらに、その県がア~エのどれにあたるかを選ばなくてはなりません。県名と数値の表の両方を当てなくては得点できません。 I 観光農園年間売上金額と観光農園数 II 果実収穫量 みかん、りんご、日本なし、ぶどう この数値を見るのは、私はとても嫌です。金額を見ても、t数を見ても、全くピントきません。たぶんほとんどの人がそうかと思います。「りんご 41500t」とかありますが、想像がつきますか?最近では備蓄米〇〇tとかニュースで毎日聞かされたことがありましたが、どうだったでしょうか?まずは、IIIの記述文を読んで、どの県かを限定させるのが解き方です。表の数値は、あとで、特徴的な数値を発見するだけでよいです。 -

2026.01.14

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉓

3⃣の[問1]のア~エの記述文を読んでいます。キーワードを探すことです。 アは、最初の自然環境の記述だけで正解できますが、次の国立公園の記述でも正解を確証できます。「火山活動により形成された湖」、の記述です。 イ 「南部は黒潮の影響」、もうこれで一発です。あとは読まなくてよいです。国立公園の記述には、リアス式海岸のことが書いてありますし、間違いなし。 ウ 国立公園の記述に「世界最大級のカルデラ」、これで一発です。 もう、エは読む必要はないわけですね。念のため読むと、「水不足に備えてつくられたため池」、もうこれで間違いなしと確信できるはず。 [問1]はかなり易しい問題のはずです。あれ、正答率54.4%と高くはないですね。きっと間違えた生徒は、記述の文章をじっくり読みすぎているか、もともと地理の基礎知識をしっかり身につけようとしてこなかっただけかと思います。 -

2026.01.13

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉒

3⃣は日本地理です。まずは、最初に地図を眺めましょう。 A, B, C, DとW, X, Y, Zと8つの県が示してあります。2⃣の世界地理もそうですが、A, B, C, Dのまとまり、W, X, Y, Zのまとまり毎に設問が作られています。年度によりますが、P, Q, R, Sも入り、3つのまとまりの場合もあります。今回は2つのまとまりです。 [問1]の対象は、A~Dの県です。これに対し、ア、イ、ウ、エに、その県についての記述があります。もうわかりますね。2⃣の正解地理でもあったように、A~Dが、ア~エのどの記述にあてはまるか、を問う問題です。結び付けの問題です。今回の記述は、「自然環境と国立公園の景観」についてです。記述は、それなりに長いので、キーワードだけ探すつもりで早くさらりと読んだほうがよいでしょう。時間が足りなくなりますので。 ア これは瞬時にどの県かわかりそうです。「山脈が南北に」、「冬期には山脈の西側では降雪量が」とあります。中央に山脈が走っているのはア~エでは、ひとつしかありません。Cに示した県、雪などほとんど降らないですし。 -

2026.01.12

都立入試・社会を解く(令和7年度)㉑

2⃣の世界地理を解説してきました。都立受験をする生徒さんが期待する、令和8年度はどこが出題されるか、[問2],[問3]とも、自動車工業、工業に関する問題でした。よって、次は、農業、漁業にヤマを張るのもよいかもしれません。鉱業もありましたね。商業なども。自然環境に関する問題かもしれませんし。要は、工業関連は出ない、というだけで、勉強を進めるのには役立つかもしれません。[問1]の雨温図はどうでしょうかね?今回は、熱帯気候のサバナ気候で、インドのコルカタが正解でした。雨温図で多く出題されると思われるのが、温帯です。ヨーロッパあたりで、西岸海洋性気候か地中海性気候など出るのではないでしょうか。 社会のヤマ張り用に過去問から出題された国、都市、地域など、過去7年分くらい表にまとめたりしたことがありました。2023, 2024, 2025年分をサボっていましたから、これからまとめようと思います。塾生にはこれを使って私が教えることもあります。塾生でなくとも、解き方解説はできますから、塾に来ていただければ、教えますよ。 -

2026.01.11

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑳

2⃣の[問3]の解き方解説をしています。 結局、I,IIの地図は全く見ずとも、IIIの文章だけ読んで、正解は得られると理解できたかと思います。都立入試の社会においては、すべての情報を読み取らずとも解けるような作問をしているように思います。読まなくてよい情報の方がかなり多いと感じます。 前掲に⓵~⑦のポイントを書き出しましたので、一発で正解にたどりつけない生徒もいるでしょうから、細かくみてゆきましょう。 ⑥と⑦に数値がありますね。⑥の数値からスペインは消去できます。⑦の数値からドイツ(スペインも)が消去できます。答はイギリスかフランスのどちらかに限定できます。ここから、⑥に首都は北部にある、とあるので、簡単にどちらかが分かるはずです。 私の場合ですが、すぐに正解できたのは、似たような記述が教科書にあることを覚えていたからです。令和7年1月20日発行の帝国書院の教科書のP.74です。教科書を繰り返し読み込んでおくことが重要なのがよく理解してもらえるように思います。 -

2026.01.10

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑲

2⃣の[問3]の解き方解説をしています。 2つの地図を眺めました。次です、大事なのが。IIIの文章です。設問の指示は、ずばり、IIIの文章はどの国をのべているか、選択肢から選べ、というものです。選択肢は、イギリス、ドイツ、フランス、スペインです。 IIIの文章は5行あります。文は3つです。 以下にポイントを抜き出します。 ⓵北東部で産出された鉄鉱石 ②これを利用し近代工業が発達 ③現在、航空機産業でヨーロッパの中心 ④南西部の都市に本社を置く、航空機メーカー ⑤その工場で、各国製造の部品が集められ、最終組み立て ⑥2019年、北部にある首都などに、429社の日系現地法人 ⑦日本への輸出額は、約4763億 この中のどれか一つだけでも分かれば、正解できます。私の場合は、「航空機メーカー」ですぐに分かりました。さらに念押しとして、「北部にある首都」で、間違いなしと確信できました。ドイツの首都も北部と言えば北部なのかもしれませんが。 -

2026.01.09

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑱

2⃣の[問3]の解き方解説です。 どの問題も共通で、まず、示された地図を見ます。その前に、出題形式をお話しておくと、都立入試の2⃣は、最初に提示された地図だけで完結するもの、今回のように[問3]で別の地図を示すものの2通りがあります。過去問を5年以上解いておけば、その違いが把握できると思います。[問3]で使われる地図は、IとIIの2種類です。具体的に今回の出題でお話するのが分かりやすいでしょう。 I ヨーロッパ州の国々の2019年における日系現地法人数を示したもの II ヨーロッパ州の国々の2019年における日本への機械類及び輸送用機器の輸出額を示したもの。 といことで、地図は同じものを左右に並べて、数値毎に模様を変えて示してあります。例えば、Iの地図ならば、400社以上はグレイ塗り、50社未満は、色塗り、模様なし、といった具合に。 地図を見てもさっぱり分からないでしょう。日系企業が多く、かつ輸出額が多いのは、ドイツ、イギリス、フランスでしょうか。車の輸出が数値に影響してそうです。よって、イタリア、スウェーデンも輸出額は高いです。オランダ、スイスも高いです。こんなことを読み取る必要はありません。 -

2026.01.08

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑰

2⃣の[問2]の解き方解説をしています。 問題を解くための核となる「自動車工業などの様子」の記述を再チェックしてみます。自動車工業のさかんな都市、地域はどこか、また、どこに輸出されているか、が共通した記述となっています。ここで、輸出に注目してください。輸出するとき、輸入するとき、最も最初にくる共通事項というものがあるように思います。過去問を多く解いてみても、強く感じます。それは、輸出入は、隣国、近隣国ほど取り扱い量は多い、ということです。なぜか。輸送費が比べると安上がりだからです。アからエの記述には、「アジア諸国」、「ヨーロッパの国々」、「同じ大陸内の国々」、「隣国を中心に」輸出されているとあります。地図と見比べれば、「輸出入は近いところほど多い」の原則どおりにどんぴしゃ解けると思います。これって、学校の授業では教えているでしょうか?当たり前すぎて教えていないかもしれません。当然、例外もあるでしょうから。ダイアモンドなど、きっと例外なのかと思います。 -

2026.01.07

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑯

2⃣の[問2]ですが、データは使用せずともよい、と申し上げました。もちろん使用しても問題ないですが。 このようなデータを学校の授業で習うことはありません。そして、このようなデータを探して覚えておくことが必要でしょうか?データは毎年少しずつですが変化してきますし。そこでですが、教科書にその国の人の車の保有台数が出ているか、探してみたいと思います。令和7年1月20日発行の帝国書院の地理の教科書を使います。 P.5 「地図帳の統計資料の使い方」があります。地図帳にある統計資料を見てみます。「おもな輸出品」の欄に「自動車」が載っている国が少なからずあります。が、保有台数のデータはありません。 P.53 「世界の電気自動車保有台数の変化」のグラフがありました。環境問題に関連した情報として載っています。中国、ヨーロッパ、合衆国、日本の順位で載っていますが、他はその他、です。[問2]のデータには全く役立ちませんね。 P.57 「タイに進出した日本の自動車メーカーの組み立て工場(バンコク近郊)」の写真が載っています。保有台数の情報とは関係ありません。 -

2026.01.06

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑮

2⃣の[問2]の解き方解説。少し発展させて、問題の中に出てくるデータは、教科書から学べるのか、を確認する作業をしています。北アメリカ州の前までのP. 91まで、自動車に関する情報はちらほらでてきました。P.57以降もわずかにちらほらと。[問2]のデータとは全く関係ありません。 お、ありましたよ。P.102 「主な国の100人あたりの自動車保有台数」で、棒グラフが載っています。1位合衆国で88.1です。[問2]のデータは千人あたりで、860.4です。2位以下、カナダ、ドイツ、日本、メキシコ、中国まで載っています。[問2]の対象国は、合衆国を除けば、どこの国も出ていません。こんなデータを覚えておいても役に立ちそうにないですね。教科書では、合衆国では「モータリゼーション」が世界で最初に始まった、という説明がありますが、これを覚えておくべきですね。関連事項としてデータが示されているのですね。 もう[問2]に関する情報は探すのは終わりにしますね。 -

2026.01.05

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑭

2⃣の[問2]の解き方解説をしています。 前掲で、私は自動車の台数のデータを最初に使用してみました。このデータですが、過去問においては、全く見ずとも解ける問題も多かったよう思います。必要ないと思えば使わなくともよいでしょう。では、記述を読んでゆきましょう。真面目に読まずに、キーワード、それに類似する表現を探すだけでよいと思います。 ア 「生産された自動車は、輸出入に対する関税が原則として撤廃されているアジア諸国を中心に輸出」とこれは長いですが。「アジア諸国」がキーワードとしてもよいかもしれません。 イ 「海峡に面した北部の都市に集中」、「ヨーロッパの国々」 ウ 「国内で産出される鉄鉱石」、「同じ大陸内の国々」 エ ここの記述は注意が必要でしょう。これは、2025年度2月の入試です。「トランプ関税」、一時毎日のように報道されていましたね。ここの後半の記述は、今では間違ったものとなっていますね。 国と記述が結びつくでしょうか。 実は、大人にとっては、社会科はとても簡単なのです。なぜなら、長く生きているから。それだけです。中学生は比べれば長く生きていない分、情報量が少ないからそれなりに難しいのです。 -

2026.01.04

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑬

2⃣の[問2]の解き方解説をしています。 P, Q, R, Sの国名が言えるでしょうか?すべて言えるくらいであれば、問題も簡単に思えたりするものです。 P 南アメリカ大陸にあり、40%くらいの面積を占めているように見えます。この地図は面積を正しく表す地図ではありませんから、50%以上は占めているかもしれません。 Q 北アメリカ大陸にあり、これもかなりの面積を占めています。おもしろいのが、真ん中に国をはさんで、2箇所に分かれているところです。おそらく誰しもが知っている国のはずです。 R 赤道直下付近で東南アジアにあり、いくつもの島にまたがっています。東南アジアの国は、ごちゃごちゃしていてたくさんありますが、すべて覚えるように頑張ってみましょう。 S アフリカ大陸。海峡をはさんで、イベリア半島があります。国名が言えない受験生もいそうです。 こんな国の記述がどれかを選べばよいのだなと、理解して、詳しく見てゆきます。 私は、この問題に関しては、千人当たりの自動車保有台数のデータを最初に比べてみました。 ア 77.7 イ 112.3 ウ 214.5 エ 860.4 エが圧倒的に多いですね。すぐに国が特定できそうです。 -

2026.01.03

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑫

2⃣の[問2]です。地図上に示された、P, Q, R, Sの国についての問題です。これらの国について、ア、イ、ウ、エでそれぞれの国についての記述があります。P, Q, R, Sとア、イ、ウ、エを結び付けるだけの問題です。注意点ですが、すべての結び付けが合っての完答ですから、4つすべて合っていないと0点です。 一致させる問題なので、[問1]ほどではないですが、長ったらしく、設問の指示の文があります。これも読まなくてもよいように思います。過去問や模試で、どういう指示の文であるのかを学習しておくだけで大丈夫かと思います。ア~エはどんな記述なのか、今回は、「自動車工業などの様子」とあります。その前に、P, Q, R, Sの国を眺めておくことが必要でした。国名が言えるくらいの力をつけておくことは必要かと思います。暇さえあれば地図を見る習慣がつけば言うことなしです。さて、ア~エの記述ですが、もう一つ、数値データの欄もあります。今回は、「千人あたりの自動車保有台数」です。それぞれの記述、3行もあって長いです。ここは私は、真面目に読む必要はないと考えています。キーワードを探すだけでよいと思います。 -

2026.01.02

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑪

2⃣の[問1]の解き方解説をしています。東京の雨温図を頭に入れておくとよいかと思います。最新の帝国書院の教科書の雨温図の説明のページにも、東京の雨温図が出ていますね。年平均気温が15.8°、年降水量が1598mmです。雨の多い月、少ない月も見ておきましょう。月別の平均気温の最低値、最高値も見ておきましょう。データは、[理科年表2024]からのものです。都立入試の問題にも[理科年表]からと小さく書いてありますね。 ところで、10年後は雨温図の問題はどうなっているでしょうか。少し心配ではあります。地球の温暖化、気候変動など、近年変化が大きいように言われていますから。 それから、雨温図ですが、日本の各地の雨温図は都立入試には出ないと思ってよいでしょう。2⃣の[問1]の世界地理の問題に出るだけです。かと言って、3⃣の日本地理の問題などに、地域の気候や自然の様子を問う問題が出ることもありますから、日本地理の復習をするときには、必ず日本の地域の雨温図は見ておいたほうがよいとは思います。 -

2026.01.01

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑩

2⃣の[問1]の解き方解説をしています。前掲にて、ピントきた生徒は鋭いなと感じます。 A, B, C, Dの都市の雨温図を、それぞれア、イ、ウ、エに結び付けてゆく問題なのです。ただそれだけです。そして、Iの文章がありますから、その文章がどの都市を述べたものかを選んでゆく問題なのです。[問1]はほぼ毎回同じ形式での出題ですから、前掲に述べた「長ったらしい」最初の設問文は過去問を解いて覚えておき、テスト本番で読まなくてよいのです。記号を結びつけよ、ということが書いてあるだけです。 さあ、雨温図を見てゆきます。雨温図で最初にみるべきは、気温の山や谷の形です。これでまずは、北半球か南半球かを見極められることが多いです。南半球の都市は一つしかないので、一発で分かります。ここで、Iの文章を見ると、どうも、その南半球の都市ではなさそうだと思います。「年間通して高温」、「雨季」はジュート(黄麻)の栽培に適している、などと書いてあるので。もう雨温図はどれかを特定できるように思います。雨温図を見るときには、私は、東京の雨温図を頭にいれておくことがよいと思います。問題を解くときのひとつの基準にはなると思います。 -

2026.01.01

令和8年も勉強を一緒にがんばりましょう

あけましておめでとうございます。 トライプラス国分寺駅北口校は、今年も元旦から開校しています。年末年始のお休みなし、3年前からそうしています。来年もその予定です。 本日授業を入れている生徒もいます。もちろん、2日、3日も。4日の日曜日も開校し、11日の日曜日も開校します。1月17日、18日の共通テストに備えるためです。試験間近の勉強も得点力アップにつながります。最後の最後まで、勉強時間をしっかり確保して本番に臨むことが大事かと思います。 トライプラス国分寺駅北口校は、受験生が志望校合格できるよう精一杯後押ししています。 -

2025.12.31

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑨

2⃣は世界地理の問題。[問1]、[問2]、[問3]の3問。各点で、計15点の配点。 まず、最初に示されている地図を見ましょう。地図上の都市や地域にアルファベットが示されています。問題を解く前に覚えておきましょう。 A, B, C, D P, Q, R, S 今回の問題は、このグループで問題設定がされています。すわなち、[問1]がA, B, C, Dについて、[問2]がP, Q, R, Sについての問いとなります。年によっては、W, X, Y, Zが示されていることもあります。(むしろ、こちらのほうが多い。)これが[問3]となります。 [問1]を解いてゆきますが、問題文を読む前に、A~Dの都市を眺めましょう。ここで、都市名がずばり出てくるような生徒は、正答確率もかなり高いように思います。 Aはオーストラリア大陸の南端あたり、Bは中国の海岸部でおよそ中央あたり、Cはインドでバングラデシュ国境近く、Cはトルコの中央部。まだ問題文を読まないようにしたほうがよいです。[問1]には、最初に長ったらしい文章、Iに3行のその都市や地域の説明をした文章、そしてIIにア、イ、ウ、エの「雨温図」が出ています。 -

2025.12.31

今年も今日が最終日

大晦日ですね。令和7年も今日で終わり。 トライプラス国分寺駅北口校は、年末年始も休まず開校しています。受験生は1年振り返っている時間も余裕もきっとないでしょう。教室長の私は、受験生に対しては同じようなスタンスですが、非受験生に対しては、1月からの学習計画を見直す機会にしています。1年間はまことに長いものです。勉強するには、たっぷり時間が確保できるはずなのです。しかし、学力を上げてゆくとなると、計画的に勉強を進めてゆかなければ、現状維持というよりも成績は下がります。計画的に進めている人の成績がどんどん上がってゆくからです。 トライプラス国分寺駅北口校では、1月に翌年の受験までの計画や次学年での計画をしっかり点検できるよう、三者面談を実施するようにしています。来年すぐにやってくる入試はそわそわして落ち着かないのですが、来々年の入試には、生徒がどのくらい成績を上げていってくれるか、どんな合格実績を出してくれるか、期待が高まります。 -

2025.12.30

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑧

1⃣の[問2]、令和8年度入試に出る問題を予想しようとしています。 世界遺産、しばらく出ていないですね。三内丸山遺跡、吉野ケ里遺跡なんかどうでしょうか。その場所を選ぶ問題。縄文時代、弥生時代ですね。ちょっと注意が。吉野ヶ里遺跡は世界遺産ではないです。ならば、山内丸山遺跡の場所を選ぶ問題が出ますかね? 明治時代が出ていませんね。「明治日本の産業革命遺産」、これは、岩手、静岡、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島のそれぞれにありますから、問題にするには難しいでしょうか。明治時代、大正時代、昭和時代、なにか出題される気配もあります。 -

2025.12.29

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑦

1⃣の[問2]の歴史の問題、過去問のチェックをしてみます。 令和6年 戦国大名がキーワードになっています。 令和5年 千利休を選ぶ問題。桃山文化のところで学びます。 令和4年 世界遺産の場所を選ぶ問題で、「鑑真和上坐像が御影堂に納められ」がキーワードになります。 令和3年 これも世界遺産です。平安時代中期の貴族が建立とあり、「阿弥陀如来坐像を安置する阿弥陀堂」とあります。 令和2年 これも世界遺産。場所を選ぶ問題。「日本最大の面積を誇る前方後円墳」とあります。 平成31年 「東海道中膝栗毛」を著した人物を選ぶ問題。 平成30年 モヘンジョダロ、ハラッパ、のある古代文明の地を選ぶ問題。 平成29年 これも世界遺産、奥州藤原氏が建立、とあり、場所を選ぶ問題。 平成28年 2代藩主の徳川光圀、この藩の場所を選ぶ問題。 平成27年 この地での戦いから戊辰戦争と呼ばれる内戦が、と。その場所を選ぶ問題。 平成26年 ポルトガル人を乗せた中国の船がこの地に漂着、と。その場所を選ぶ問題。 平成25年 聖武天皇が建立した寺院、この場所を選ぶ問題。 これらから、令和8年度入試のヤマがはれるかどうか。皆さんはいかがでしょうか。 -

2025.12.28

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑥

1⃣の[問3]は公民の問題です。これも一問一答方式のような問題で、基礎知識として知っているかどうかを確かめる問題です。「義務教育、公共事業や社会保障などの特定の仕事の費用を一部国が負担する依存財源の一つ」、これを何というか、という問題です。ア~エの選択肢から選ぶ問題。正答率が51.4%と少し低めでした。「地方交付税交付金」を選んでしまった誤答が多かったそうです。 1⃣は各3点で15点の配点です。しっかり得点を確保したいところです。[問1]は地図の読み取りですから、これも過去問などでよく練習しておくべきでしょう。[問2]、[問3]は、過去7年分くらいの問題を見て、どのあたりが出るのか、予想してみるのも面白いかもしれません。令和7年度に出た問題が繰り返し出ることはないはずです。[問2]は、鎌倉時代末期、[問3]は地方財政、この範囲は令和8年度入試には出ないと思われます。 -

2025.12.27

都立入試・社会を解く(令和7年度)⑤

1⃣の[問2]は歴史で、キーワードから簡単に解けることを説明しました。ただし、それは、教科書をしっかり読んでおき、知識として定着していることが前提です。キーワードとして、「幕府」を上げましたが、「御家人」もキーワードとはなるでしょう。「幕府」だけでも解けるのですが。幕府と御家人はセットで覚えられるはずです。文章では、「御家人の不満が高まる」、「幕府を倒した後、天皇を中心とした政治を」とあります。 政権の移り変わりに注目して歴史をたどってゆく勉強方法も大事かと思います。移り変わりには、必ず理由があります。そしていろんな歴史上の事件が起こっています。こんなことを知っておくことは現代未来を少しでもよくしてゆくためには必要なことかもしれません。 「幕府」という用語が出てきました。皆、何気なく使っていて、理解している用語かとは思います。用語集、国語辞典、古語辞典で調べて見ました。もともとは、「中国で出征中の将軍が幕を張って軍務を決裁する陣営を指した。」とあり、そこから転じて、最終的には「武家政権」を指す語となった、とあります。社会科においては用語はとても大事です。確実に覚えてゆきましょう。 -

2025.12.26

都立入試・社会を解く(令和7年度)④

1⃣の[問2]は歴史。1問1答のような問題。文章で述べた人物は誰かを選択肢ア~エから選ぶものです。完全に知識として覚えているかを試す問題です。暗記重視の試験には批判が向けられてきてはいますが、知識として覚えてゆくことは基本ですから、教科書をしっかり繰り返し読んで知識を蓄えましょう。教科書のよいところは、歴史の流れや出来事の背景・理由が簡潔にわかりやすく説明されていることです。特に社会科は教科書を徹底的に読み込むことが得点力アップにつながります。 選択肢を見ます。 ア 後白河天皇 イ 聖武天皇 ウ 桓武天皇 エ 後醍醐天皇 どのあたりの時代に何をした人なのか、覚えておけば簡単です。教科書を繰り返し読んでおけば、教科書のどこに出ていたかは思い出されるはずです。そしてどの時代で何をした人なのかも思い出されるはずです。では、提示された文章を見てみます。文章のたった3行の文です。キーワードが必ずあります。 「幕府」こんなのもキーワードになります。幕府は鎌倉時代以降です。よって、2つは簡単に消去できますね。もう一つも、教科書のどのあたりに出ているかく思い出せば、鎌倉時代の前だな、とすぐに分かると思います。 -

2025.12.25

都立入試・社会を解く(令和7年度)③

1⃣の(1)は、地理で、地図を読み取る問題です。今回はとても簡単、正答率も83.1%。令和8年度は、きっと難しくなるように思います。問題を難しくするには、以下の項目を入れることかと思います。 ・等高線の読み取り ・地図上の距離 ・選択肢の地図の地点を複数入れる ・地図記号をじっくり見なくてはならない 今回の問題は地図上にD点が入っているだけです。A, B, C, Dを入れて順路を示されたものは、時間がかかってしまうでしょう。(過去にも何回か出ています。)平均点を下げの方向に向かわせるためにも、令和8年度は、4地点を入れた地図が出てくるように思います。 1⃣の(1)の対策は、過去問、Vもぎ、Wもぎの解き直しや過去問をできるだけ多く解くだけで大丈夫です。地図の読み取りの知識が足りないと思ったら、教科書で復習するだけで大丈夫です。 -

2025.12.24

都立入試・社会を解く(令和7年度)②

1⃣の(1) 地理の問題。 必ず地図の読み取りの問題が出ます。 問題文より先に、ざっと地図や写真を眺めます。写真に<D点から➡(矢印)の方向に撮影した写真>との説明があります。広い砂浜があって海の向こうに半島が見える写真です。地図はア、イ、ウ、エの4つ示してあり、それぞれにD点が示してあります。写真の風景が見えるのは、どの地図に立っているものか、という問題だと分かります。問題文を読まずとも、正解を導けそうですね。結論から言いますと、とても簡単ですぐに答が出ると思います。地図上のD点が砂浜の上ではなく、道路上にあるものがあります。これは消去できます。➡(➡)の方向にとありますが、これを示した簡単な「ルートマップ」があります。これでどの方角を見ているのかを確認しなくてはなりません。このルートマップ、上が北ではなく、方位の記号が入っていますから、これで方角を確定させねばなりません。ア~エの地図は、国土地理院発行2万5千分の1の地図で、方位記号も入っていますが、この地図は、上を北に必ずしていると思って大丈夫でしょう。問題を解くときには、ルートマップのD点から東西南北の線を引いてみるとよいです。 -

2025.12.23

都立入試・社会を解く(令和7年度)①

都立入試の社会の解説をしてゆきます。社会も過去にも何度か解説してきていますが、1年以上は経っているかと思います。久しぶりの感があります。 大問は1⃣~6⃣までで構成されています。問題数は20個で、すべて5点配点です。 1⃣地理、歴史、公民の基本的知識を問う問題 2⃣世界地理 3⃣日本地理 4⃣歴史 5⃣公民 6⃣地理、歴史、公民の融合問題 令和7年度入試の平均点は59.9点でした。令和6年と比べると4.4点ほど高くなっています。令和8年度入試は、少しだけ問題を難しくなるかもしれません。 -

2025.12.22

都立入試・英語を解く(令和7年度)55

まとめの続きです。 単語、文法をしっかり勉強しましょう、とまとめました。どうやって勉強するの?、と思うかもしれません。とても簡単です。ひたすら音読です。「読んで、読んで、読んで、読んで、読みまくりましょう。」教科書だけでも十分です。1レッスンに3つのパートしかありません。レッスン8まであります。これが3年分。 3x8x3=72 たったこれだけです。100にも満たないのです。パートの1, 2はたかだか80語程度、パートの3も400~500語程度です。覚えなくてはならない、と思わず、ひたすら音読をすることです。覚えようとしなくとも、自然にすらすら歌謡曲のように出てくるようになります。校歌を覚えるのと一緒です。英語なんてしょせんは刷り込みです。朝起きて歯を磨く、夜寝る前に歯を磨く、これと同じで習慣化するだけでよいのです。歯磨きをした後に5分音読をする、夜寝る前に5分音読をする。教科書が飽きてきたら、英語の音楽を聴いて、まねして歌いまくってください。お風呂につかって、防水スピーカーを持ち込んで聴いて歌うのがお勧めです。お風呂では、皆、歌がうまいと錯覚して、よい気分になるはずです。 -

2025.12.21

都立入試・英語を解く(令和7年度)54

まとめをします。 大学入試にも共通して言えることですが、単語と文法をしっかり勉強することです。 ・単語 小学生から英語が必須科目となりましたので、その延長線上になるので、覚えておくべき単語数は増加しています。教科書に出ている単語は、隅から隅まですべて覚えるつもりで学習してください。入試では英作文を書かせる問題がありますから、スペリングも確実に覚えましょう。英熟語も英単語のうちに含めます。 ・文法 文法事項は、実は大した量ではありませんから、冬休みなどの長期休暇を利用して集中的にやることで、中学生の文法はマスターできます。1年~3年までの各レッスンで「基本文」を学びます。すべて書き出してみると、たったこれだけか、と感じるはずです。1週間あれば、丸暗記できます。普段から予習復習をきちんとやっておれば、1日あれば丸暗記できる生徒もいるはずです。 -

2025.12.20

都立入試・英語を解く(令和7年度)53

大問4⃣、最後の[問4]です。(1)と(2)の2問あります。それぞれ、質問がなされています。本文の内容に関する質問に対し、4つの選択肢から適切な答えを選ぶ問題です。 (1)姉のえみさんが弟のしょうた君に地域のスポーツの日のポスターを見せたのはなぜか?という質問。 (2)しょうた君がボランティアから何を学んだか?という質問。 とても簡単だと感じましたが、正答率が54.7%, 53.9%と少し低めのように思いました。(1)は第4段落に答がダイレクトに出ています。第3段落から内容的にはつながっていますが、第4段落だけでも正解は導けます。 (2)は、最後の6段落目に答が出ています。ともに、考える余地もなく正解を選べるはずです。 あまり難しい問題ではないのですが、本文を正しく読み取れていないことが不正解だったように思います。同様の文章は模試や問題集にたくさんありますから、多く読み慣れておけば、得点力が上がるように思います。 -

2025.12.19

都立入試・英語を解く(令和7年度)52

大問4⃣、[問3]の(3)の続き、選択肢のイの文は簡単ですが、選択を迷わせるような問題です。けんと君の家族のところへ行って、お話するのですが、これはフェスティバルでのことで、おうちに行くわけではありません。よく読まないで選んだ人も多かったかもしれません。 ウはso~thatの構文で、この構文は覚えやすいですし、訳すのも簡単でしょう。ウは簡単に間違いとわかるかと思います。これを選んだ人は少ないと思われます。 エ これは文法的にも難しい文章です。Shota asked the staff to help him carry water bottles.です。 1. 動詞ask いろんな型をとる動詞なので、辞書を活用し、全部の型を覚えてみましょう。 2. help+人+動詞の原形 昨年まで3年生後半で習うものでしたが、今年度からは、1学期早々に習うことになっています。文法的に難しいだけでなく、しょうた君とスタッフがやることが文章からきちっと読みとれていないと間違えるでしょう。都が公開している解説にも、エの誤答が多かったとあります。選択文のhim,これが誰を指すのか、勘違いしたように感じます。 -

2025.12.18

都立入試・英語を解く(令和7年度)51

大問4⃣、[問3]の(3)です。 On the local sports day, □、□に適切な文を選ぶ問題。正答率は35.7%と低めでした。正解に迷うような選択肢ばかりのように思いました。そして、選択文の文法を正確に理解しておく必要があったように感じます。 ア Shota was told to guide ~. この形にしっかり慣れておくことです。「受け身」の形ですが、しっかり理解できている生徒も多いのですが、日本語で訳すときに難しいことも多いように思います。英語のほうが、「受け身」の表現が格段に多いように感じます。一番の対策は、「慣れる」ことです。「慣れる」には、たくさん英語の文章を読むことです。言うのは簡単ですが、いざやるとなると、文章を探すのに困るのではないでしょうか。トライプラス国分寺駅北口校では、入試問題や長文の問題は、ありすぎるくらい保有していますから、1日1つ必ず読む、ということを決めたなら、学力レベルにあわせてお渡しもできます。 -

2025.12.17

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊿

大問4⃣、[問3]です。「本文の内容と合うように」文を完成させる問題です。選択肢から選ぶだけです。(1), (2), (3)の3問あります。さすがに、1問ごと独立していて、それぞれに得点できます。すべて正解でないと正解としない、という問題ではありません。 (1)しょうた君が美術館のお店でけんと君とあったときに、□ 2段落目に書いてあることです。正答率は68.9%と高かったです。けんと君が何をしていたかを問われていますから、簡単のように思います。間違えるとすれば、多くの人がいろんな動作をしているので、他の人の動作と読み違えたためでしょう。 (2)しょうた君が美術館から帰宅した後、姉が彼に□と言った。 第3段落目に書いてあることです。正答率は58.3%。低くはないですね。しかし、(1)よりも迷わずずばり選べるように思いますから、時間不足であわてて読んだ生徒がいたことも影響しているのかもしれません。 -

2025.12.16

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊾

大問4⃣、[問2]はお話の内容の順番に並び替える問題。ア~エの4つがあります。アから順番に見てゆきます。 ア けんと君がボランティアの仕事が本当に好きだ、としょうた君が聞いた。 イ しょうた君は、スポーツの日に大忙し、しかし、楽しんだ。 ウ しょうた君は、ボランティアリストに載っている美術館を訪れた。 エ しょうた君は、地域の人々のために働きたい、と言った。 都立入試は解答とともに、問題の解説が公開されています。この問題では、ウとアを取り違える誤答が多かった、と説明されています。おそらくですが、第一段落でのボランティアに興味を持っただけしか書いていないところを、ボランティアが好きであると拡大解釈して読んでしまったのかと思います。想像を働かせすぎて読んではいけないのですね。入試問題というのは、ある意味いじわるにも感じてしまいます。 -

2025.12.15

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊽

大問4⃣、最後の5段落目です。ついに、しょうた君がボランティア活動をやって喜びを見出したところまで来ました。最後の段落は、次の冬休みには何のボランティアをやろうかと期待を膨らませる話の展開になるのでは? 姉とのお話をしています。ボランティアを勧めてくれてありがとう、と。姉は、スポーツの日の情報を教えただけで、やると決めたのはあたなよ、なんて言っています。そして、まとめ。しょうた君は心配せずに何でもやってみることが大事、なんて言っています。しょうた君は自信がついた、と。とても微笑ましいお話ですね。言ってしまえば、ありきたりのお話で、すらすら読めてゆける文だと思います。面白いと思うお話ではないですが、そこは我慢して解いてゆくしかないですね。さて、読み終えて、設問を解いてゆきます。[問1]は、下線部文についての問で、読み進めながら解くとよい問題でした。[問2]は、「本文の内容の流れに沿って並べ」かえる問題です。必ず出る問題ですね。すらすら読み進められる文章ですから、簡単なはずです。あれあれ、正答率は36.2%しかありません。なぜ?また、違った理由を考えてみなくてはなりません。 -

2025.12.14

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊼

大問4⃣、問題文を読み進めます。美術館でのボランティア活動をしてみたい、しかし、最後の文、しょうた君は、何か新しいことをするときは、心配になってしまう、そして、ボランティアの仕事は出来ないと思って悲しくなった、とあります。ボランティアをやらなくては、このお話はここで終わってしまうので、やるための経緯が展開してゆくのかなと予測がつきます。読みやすい文章なのだということが分かるかと思います。 全部で6段落あり、2番目の段落です。ある日しょうた君が美術館にいると、けんと君がボランティアで働いていた、というお話です。3段落目、しょうた君が家に帰って姉とボランティアの話をして、地域の人のために働いてみたい、と言っています。4段落目、9月のある日、姉がしょうた君に地域スポーツの日のポスターを見せて、そこでボランティアをやるように勧めた、というお話。5段落目、スポーツの日が来ました。しょうた君はゲートでの誘導係をしています。休憩時間に他のボランティアが重いものを運ぶのを手伝った、と。そして、けんと君が家族と一緒に来ていて、対話しています。ボランティアの仕事が楽しいよ、と言っています。 -

2025.12.13

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊻

前掲続き。 第1段落、3番目の文、ポスターにプログラムリストがある、と。単なるリストがある、というだけで、2人がしたい、という文ではありません。4番目の文、やっとここで、しょうた君が美術館のボランティアに興味を持ち、5番目の文で、けんと君もボランティアに興味を持ったとあります。6番目の文は、けんと君が、美術館のボランティアだ!芸術に詳しくないが、試しにやってみようと思う、面白そうだし、と言っています。そして、続く下線部のShota also wanted to do that.、と続きますから、じゃあ僕もやってみよう、でtryを選べばよいのですが、その前にある文のget interested inに目が言ってしまい間違えてしまったのかもしれません。 -

2025.12.12

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊺

大問4⃣の[問1]、簡単すぎる問題、なぜ、正答率67.1%にとどまったのか?その原因を探っています。前掲でその1つと思われることを示しました。設問文の選択肢を今一度見てみました。設問文、Shota also wanted to につづく動詞を変えているだけです。 ア find イsee ウ try エ get interested in 対象となる段落1、8つの文、下線部は6番目の文。Shota also wanted to do that.、です。also, that、けんと君と同じように、thatしたい、thatは、けんと君がしたいと思ったことを指しているはずですね。見つけたい、でもなく、見たい、でもなく、興味を持ちたい、でもないと簡単に分かるように思うのですが。 下線部までの5つの文、1番目の文は、しょうた君が中1だ、という紹介文、解答にあたり全く関係ないし、選択肢にもあるはずがありません。2番目の文、しょうた君とけんと君がポスターを見た、と。見て、どう思ったのかと話がつながるので、イのsee、見たい、というのはありえないと思います。 -

2025.12.11

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊹

大問4⃣の[問1]、簡単すぎる問題、なぜ、正答率67.1%にとどまったのか?正解だった生徒はおそらく、なんでこんな問題を間違えるの?、と感じることと思います。間違ってしまった生徒、なぜ間違ったかを探ってみることが大事かもしれません。 間違った生徒のうち、何割かは、設問文を先に読むという方法を取っているように思います。私はこの方法はお勧めしていません。(当塾では、絶対にやめろ、と指導しています。)問題文を読まずに、[設問1]を読んだ生徒、ア~エの情報を読むわけです。正解は1つなのに、ありえない3つの情報を頭に入れるわけです。 ア ボランティアプログラムを見つけたい イ ボランティアのポスターを見たい ウ ボランティアをしたい エ ボランティアプログラムに興味をもちたい 下線部の前の文のに、「やってみないな!」と書いてあり、Shota also wanted to do that.、とあります。僕もやってみたい、ということですね。問題文をそのまま読んで答えればよい問題を、わざわざ設問文の選択肢ア~エを読んでから問題文を読んでゆく方法、全く意味のないように感じます。 -

2025.12.10

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊸

最後の大問の4⃣です。[問1]~[問4]で、[問3]が(1),(2),(3), [問4]が(1),(2)となっており、各4点x7=28点満点の配点です。問題文は1ページ半弱です。6段落構成です。しょうた君が高校1年生でした、の文で始まります。設問文を先に読むやり方は、無駄ですからやめましょう。2番目の文で、夏のボランティアプログラムのポスターを友達のけんと君と見た、とあります。「よし、おもしろそうだ、一緒にやってみよう!」なんて展開の話になるのかと予想がつくのでは。「1学期の成績が悪かったから、そんな暇があったら勉強したほうが良いよね。」、という展開になると話が続いてゆきませんね。3番目の文、いくつかあるプログラムのち、2人が、あるプログラムに興味を持ったようです。図書館の芸術博物館での仕事のようです。けんと君がこれに興味を持ち、しょうた君もやってみたい、と。そこに下線があります。これに対しての設問があることが分かります。すぐに[設問1]を見ます。簡単すぎるくらいの問題と感じます。to do that, thatの内容を具体的に書き直した文を選ぶ問題です。正答率67.1%。低すぎでは。 -

2025.12.09

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊷

3⃣の[問4]から。Kさんが英単語の意味に興味を持つ話となります。下線(4)が出てきます。[問4]を見ます。これも後に続く4つの対話を読まないと正解が難しいかもしれません。正答率は58.2%でした。選択に迷ってしまうような作問をしているように感じました。読み進めると、A君が町でみかける説明看板の話題を始めました。それでK君が看板探しの提案をし、下線(5) That's a good idea.と。[問5]を見ます。これは、後に続く対話を読まずとも解けるでしょう。ただ、続く文は読んでから解答するようにはなると思いますが。[問6]は、対話文の中段あたりのOさん何を通じて日本食を学んだかを聞いています。割と長い該当箇所を読み直すことになると思います。しっかり読まないと正解しないかも。しかし正答率は67.4%と高かったです。[問7]は、留学生のOさんが対話した内容を日記に書いており、□の空欄AとBがあり、そこにどんな単語が入るのかという問題です。Aが動詞、Bが名詞です。対話文全体を通してのまとめの問題と思ってよいでしょう。これはとても簡単でしょう。あれあれ?正答率40.9%とかなり低いです。 -

2025.12.08

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊶

3⃣は4人の対話文。解き方解説。 最初から素直に読んでゆきましょう。3行目に下線(1)が引かれた文が出てきます。これは、[問1]で質問するよ、という合図です。そのまま読み進めてもよいですし、ここまで読んですぐ解いても良いです。都立入試の問題は、対話の流れどおりの順番で質問してきます。とてもやりやすい試験ですね。落ち着いてやれば簡単な試験なのです。[問1]の正答率は77.8%。最初から3人の短い対話文を読めば簡単に正解出来ます。続けて8個の対話文を読むと下線(2)を引いた文があります。That's nice, Yuka.に下線(2)です。なんでniceなのかを選択肢から選べという問題です。答えは8個の対話文中にあるはずですね。これもここまで読んですぐに[問2]の選択肢を選んで解けます。対話文すべて読んでから解答してゆくのではなく、読みながら問いを解いてゆく方法で大丈夫です。下線(2)の後、8つ対話が続きます。下線(3)が出ています。[問3]を見ます。この問題は、すぐ後に続く対話文を読まなくては正解できないようになっています。そのせいかどうかはわかりませんが、正答率が40%と低いです。 -

2025.12.07

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊵

3⃣の解説です。4人の対話文です。学校の放課後に教室で。一人はオーストラリアからの女子の留学生です。対話文はまるまる2ページにまたがっています。4人が38回しゃべっています。「Thank you.」や「That's nice.」や「I see.」などの分もありますから、見かけほど長くはないです。安心して臨めるはずです。 どんな内容か、ごく大まかですが、見てゆきましょう。 星の話をきっかけに対話が広がります。Yさんは星をより深く学んでいる。留学生は日本食をきっかけに日本各地を学ぶようになっている。K君は英語に興味をもつようになった。A君は町の歴史について。町にある歴史説明の看板を探しに行こう!、こんな会話です。実際の学校生活ではこんなまじめな会話はないのかとは思いますが。テレビドラマでも観ているつもりで読むことですね。 いよいよ具体的に解いてゆきます。 -

2025.12.06

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊴

3⃣の解説です。これも対話文です。4人の対話文ですから、2人の対話文よりも難しいのかもしれませんが、正答率を見るとそうでもないようです。問1から問7まであります。すべて記号選択で、各4点、合計28点。 ★ここで重要なことをお伝えします。 「設問文から先に読むことは、絶対にしないこと!」 こうしろと教えている指導者が少なからずおり、そうしている生徒も少なからずいるようです。時間の無駄、そして、混乱するだけですから、トライプラス国分寺駅北口校では、こんな指導はしていません。 対話文の内容を読み取れれば簡単なので、余計なことはしないことです。 実例を示してみますか。 [問1] ア テレビでのシーンは最高 イ 本でのシーンは最高 ウ オーストラリアからのシーンは最高 エ 科学館でのシーンは最高 これらの主語は、Oliviaで、thinkする、との選択肢です。Oliviaがどう思うのかを選ぶ問題です。当たり前ですが、答は一つです。対話文を読んでいけば、この中の一つの情報にぶちあたるのです。関係ない情報まで入れておく必要が果たしてあるのか?無駄なことです。問7までありますから、28個中、21個は無駄な情報なのです。 -

2025.12.05

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊳

2⃣の3の英作文、模範解答を見ましょう。どんなことを書けばよいか、分かりますし、なんだ簡単だ、と難しく考えなくて済むでしょう。 【模範解答】 I want to practice making cookies more. My father often teaches me how to make them. I will be happy if I can make delicious cookies. 自分の趣味や好きなこと、クラブ活動など、今取り組んでいることを書けばよいことが分かりますね。年によって条件が違うと思います。乱暴ですが、過去問題の模範解答をすべて見ておいて、練習しておけばよいのです。極端なことを言いますと、上記の文のcookiesをcakes, My father をMy motherに書き換えた文を書けるようにしておけば よいと思いませんか。まあ、これは、最後の手段ですかね。好きなこと、取り組みをまずは日本語で書き、それを英語に直すという作業をしっかりやってゆくことです。 -

2025.12.04

冬期・入試直前講習開講!

いよいよ始まりました!トライプラス国分寺駅北口校の冬期・入試直前講習! ■12月3日(水曜)~2月23日(月曜)*国公立大、中期、後期日程の対応が必要なときには、延長あり。 ■開校時間 13:00~22:00 ■年末年始のお休みはなし ■日曜日はお休み (1/4, 1/11は開校予定。他、必要に応じ日曜日も開校することがあります。)祝日も開校しています。 どの塾よりも冬期・入試直前講習の日数、時間は多いのではないでしょうか?もしうちよりも多い塾があるようならば、当然、見直します。 来年度入試で、多くの生徒が合格を勝ち取れるよう、寸暇を惜しまず徹底的な協力体制を敷いています。高校2年生、中学2年生も再来年度入試に向けて、すでに受験体制に入り始めました。より早い準備が必要なことを、トライプラス国分寺駅北口校の生徒たちは皆理解しています。だから、難関校合格の実績を多く出せているのです。 -

2025.12.04

都立入試・英語を解く(令和7年度㊲

都立入試2⃣の3の英作文、どんな形式なのか見てみましょう。毎年同じですから、対策もしやすいです。 「<条件>に合うように、下の□の中に、三つの英語の文を書きなさい。」とあり、<条件>が示されています。 <条件> 〇前後の文につながるように書き、全体としてまとまりのある返事のEメールとすること。 〇Lucyに伝えたい内容を一つ取り上げ、それを取り上げた理由などを含めること。 こんな条件です。Lucyとは、Eメールを送ってきた友人です。 何を書けばよいのか、それは、Lucyが聞いてきたことについてです。Lucyは、「Do you have something that you want to practice more? Please tell me about it.」とメールで聞いており、それに答えればよいのです。 Lucyへの返信なのですが、自身の趣味など好きで取り組んでいることを書けばよいのです。 -

2025.12.03

都立入試・英語を解く(令和7年度)㊱

2⃣の3は「英作文」の問題。読む、聞く、話す、書くの四技能と言いますが、英語力が最も試されるのは、書くことと思います。英検では英作文の問題増をしましたね。 英作文の力を上げてゆくには、どうすればよいか? 書くこと!、です。 当たり前ですね。書けるには、総合力が必要です。単語が正確に書けますか?中学で学ぶ基本文をすべて理解していますか?知っている単語の量は多いですか?書く練習はどのくらいしていますか?読む、聞く、話す、これの力も書くことに大きく関わってきます。トライプラス国分寺駅北口校では、聞く、読むことを徹底的にやることを勧めています。これで英語が体にしみついて、すらすら書けるようになります。皆さん、学校の校歌は何を見なくても歌えますね。何度も練習しているからですね。 そう、英作文、英語力を高めるために良い方法があります。英語の曲をたくさん聞いてみることです。聞いても歌詞がさっぱりわからないことが多いでしょう。文字にした歌詞も一緒に使いましょう。英語の教科書の巻末には、必ず、何曲か掲載されていますね。最新のNEW CROWN3年、Taylor SwiftのShake It Off、ありますよ。 -

2025.12.02

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉟

2⃣の3, これの2番目が都立入試で最も差がつく問題です。つまり、「三つの英文」を書く問題です。これだけで配点が12点。もちろん、部分点ももらえます。一番目の問題は内容とあっているものを4択から選ぶものです。3の内容は、1, 2の経験を振り返っての友人へのEメールとそれへの返信です。毎年この形式なので、模試や過去問解くことで十分な事前対策となります。対話文の設定は、必ず留学生の体験で、帰国後に、留学中の感謝とか体験の感想とか、そして何をしているかを書き、そして、最後に、相手への質問事項が書いてあります。その質問に対して返信するという形式になっています。この「英作文」の問題、得点率は53.7%と公表されていますから、6点以上平均で取っているということですね。何らか書けば、得点になるものだと思って、決して空欄で終わらないようにしたほうがよいですね。 -

2025.12.01

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉞

2⃣は、1, 2, 3のパートに分かれます。それぞれのパートは、連続性のあるお話です。1, 2は2人の対話文です。2人の対話文は読むには比較的楽だと思います。3人以上になると難易度が上がることが多いように思います。 どちらも、□Aと□Bを穴埋めする問題で、AとBの組み合わせを示した4択から選ぶものです。選択肢を先に目を通すやり方をする人は、これを先にやることで何のメリットがあるのかさっぱりわかりません。間違っても、これを先に目を通すことで対話の内容が理解しやすくなることは、100%ありません。土曜か日曜日か、そして、A駅かB駅かの組み合わせが書いてあるだけですから。このような形式で毎年出題されているので、形式だけは事前に知っておくべきでしょう。模試、過去問を重ねれば十分です。2のパートも、1のパートと全く同様です。AとBの組み合わせの4択を選ぶだけです。1も2も対話文のほか、案内チラシも同時に見る必要があります。ただ対話文だけ読めばよい問題から少し難易度が高くなります。 -

2025.11.30

都立入試・英語を解く(令7年)㉝重要!

1⃣リスニングの解説を終わりました。おさらいですが、事前の放送時にやること、事前の放送は聞かなくてよい(毎年同じなので覚えておけばよい)、そしてその放送時間の間に、設問文の選択肢を見て、質問されることを予測しておく。 2⃣の解説を始める前に、重要なことをお話します。1⃣は先に設問文を読むようにお伝えしましたが、2⃣以降は、設問文を先に読んでから解く方法は止めたほうが良いです。トライプラス国分寺駅北口校では、「絶対に止めること。」と指導しています。信じられないことですが、指導者にもこの方法を推奨する人がいるようです。2年前にこの方法でやっている生徒がいました。時間を余計に使うことになるからと詳細に説得し、改めさせました。模試を一回やっただけで、「先生の言う通りですね。」と。この生徒、模試で70点も取れない生徒でした。都立入試本番では100点でした。 -

2025.11.29

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉜

あとちょっとです。 55. Where did you buy the books? (1年P.143) 56. How many soccer balls do you have? 57. What do you like about the pen? 58. How long will I fall? (1年P.145) 59. What's your name, little girl? - My name is Alice. 60. What does it mean? 1年の教科書、まだ「付録」のページにも多く出ていますが、ほぼすべて拾ってみました。60個ですね。授業や定期テストを通じて何度も繰り返しやっておれば、都立入試の英語の1⃣のリスニングは、そう難しいとは感じないと思います。2年、3年の教科書でも、さらにたくさん出ていますから。 来年2/21に都立入試をひかえた中学3年生の皆さんで、英語が不得意と思っているならば、1年の教科書から復習してみるのもよいかもしれません。英語というのは、結局のところ慣れなのです。まだ3か月以上もありますから、教科書を繰り返し読むだけでも得点力は上がります。 -

2025.11.28

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉛

もうひと踏ん張りです。 47. What sports do you like? (1年P.113) 48. What's up? (1年P.116) (都立入試のリスニングの質問文にはこれは出ないと思いますが、対話文には出る表現です。) 49. How was it? -It was great. 50. What are you drawing? - My favorite manga character.(1年P.123) 51. What manga do you like? - I like One Piece. I'm a big fan of Luffy. 52. Who's your favorite cartoonist? 53. Oh, the look sad. What's wrong? (1年P.125)(これもリスニングの質問には出ないですが、対話文には出るでしょう。) 54. How can you save the environment? (1年P.127) -

2025.11.27

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉚

あと少し、続けますよ。 41. Where did you go in Japan ths year? - I went to Nagaoka. (1年P.107) 42. Who is that boy? - He's Momotaro. (1年P.108) 43. How many hats do you have? - I have five. 44. Whose shoe is this? - It's mine. (shoesになっていないことに注意ですね。シンデレラのガラスのくつの持ち主を王子が探すイラストが載っています。) 45. Where are you going? - I'm going back to the moon. (かぐや姫のイラストが載っています。) 46. Where is a good spot for visitors? - Ah, Wakaba Shrine is a good spot for visitors. What can they do there? - They can get good luck charms. -

2025.11.26

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉙

疑問詞を使った文を教科書から順番に拾っています。 35. How about this blue T-Shirt. - I like the design, but I don't like the color. (1年P.93) 36. What are you doing? 37. Whose key is this? Is it yours? - No, it's mine. I't's Riku's. (1年P.94) 38. What did you do last Sunday? - I went to Wakaba Zoo. (1年P.101) 39. What is my best memory of this year? (1年P.105) 40. How can I get to ABC cake shop? -Um, go straight on the street. Then turn left at the second corner. (1年P.107) 41. Which do you drink for breakfast, milk, tea, or juice? -

2025.11.25

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉘

都立入試の1⃣のリスニングについて、質問の形を中学教科書から順番に拾っています。前掲、Which~, A or B?の文が出てきました。この形は、過去7年分、出てきていませんね。今後出ないとも限らないので、これも覚えておきましょう。 26. Where does this bus go? (1年P.83) 27. What do you like about your school? 28. What is the boy eating? - He's eating a taco. (1年P.86) 29. Who's in the picture? - Hana, Dinu, and Jing. (1年P.87) 30. What do you do after school in Japan? (1年P.89) 31. What's a good topic? (1年P. 91) 32. What can I say about it? 33. What can I write? 34. How can I write? -

2025.11.24

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉗

中学教科書の疑問詞を使う疑問文を拾っています。しばらく続けます。 17. Who is your favorite entertainer? (1年P.68) 18. What do you see in these pictures? (1年P.69) 19. What do you know about the U.K.? 20. What time do you get up? - I get up at six. How about you? (1年P.71) 21. Where is your favorite place in Edinburgh? (1年P.75) 22. What are your plans today? - I have soccer practice. (1年P.79) 23. What time does it start? - It starts at two o'clock. 24. What instrument do you play? 25. Which do you want, strawberry or lemon? - I want lemon. -

2025.11.23

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉖

英語1⃣リスニングの質問を見てきて、中学校教科書でどのくらい出てきているのかチェックすることにしました。前掲の続きです。 前掲6. What food do you like?がありましたが、ちょうど今、小学5年生の英語の授業で、教師が What day was it yesterday? -It was Friday.と教えています。 7. How many butterflies do you see? - I see six butterflies. (1年P.46) 8. What is this? - It is a library. (1年P.54) (What's this?) 9. Who is this woman? - She is Makiko. (1年P.58) 10. What do you have in your hand? - I have a book. (1年P. 64) 11. How much ~? 12. How long ~? 13, How far ~? 14. How often~? -

2025.11.22

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉕

英語1⃣リスニング。質問を見てきました。質問の形は、中学1年から何度もやってきているものです。教科書にどんなのが出ているのか、見ておきましょう。教科書は三省堂のNEW CROWNを使ってみます。現在中3生が使用した、1,2年のもの、3年からは、改訂が入ったものです。 1. Who's absent? - Kato-kun is. (1年P.4) 2. How do you say 'jisho' in English? (1年P.5) 3. How do you spell 'January'? (1年P.5) 4. What does 'wheelchair' mean?(1年P.5) 5. How was Kobe last week? (1年P.14) 6. What food do you like? - I like rice balls. (1年P.34) *[Exercise1, 2]で、上記foodの箇所を、fruit, animal, movie, TV program, music, color, subjectに変えて練習するようになっています。 -

2025.11.21

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉔

英語1⃣リスニング。もう少し過去問をさかのぼってみましょう。 【平成31年】 1. What is Bill going to do? 2. What will Lucy buy at this shop? 3. Who is the tallest in John's familly? 4. How long will the ABC Department Store hold the World Lunch Festival today? 5. What did Mori Taro want people in other countries to do? Who~?の疑問文は令和なってからは出ていませんね。そろそろ出るのでは?おなじみのwant+人+to doもありますね。最上級の表現もありますね。 -

2025.11.20

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉓

英語1⃣リスニング。もう十分かとも思いますが、さらに過去問をさかのぼってみます。 その前に、前掲の【令和3年】の都立入試ですが、新型コロナによる学校の休校の影響を受け、出題範囲に配慮、英語の場合は、関係代名詞を出題しない、ということがありました。この年の入試を受けた生徒は、今や大学2年生です。当塾にもコロナ休校を経験した大学生が何人も授業を担当しています。 【令和2年】 1. When are Tom and Lisa going to buy ~? 2. What does Ken want Bob to do? 3. Why was Yumi surprised? 4. Where will they meet ~? 5. If they want a picture, what should they do tomorrow? If ~, のおまけがついた疑問文が出てきましたね。おなじみのwant+人+to doも出ています。be going to~の形もしばしば出てきますね。 -

2025.11.19

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉒

【令和4年】 1. When will they practice tennis? 2. Where will she go first? 3. How old is it now? 4. What sports does she like the best? 5. What does she think about ~? What sports does she like~?の形が出てきましたね。 【令和3年】 1. Where are they talking? 2. Why will Jane go to the ~? 3. When will the woman take the train? 4. How long has she tautht English in Japan? 5. What does she want the students to do? How long~の形が出てきました。そして、現在完了形も出てきました。おなじみのwant+人+to doも。これはしょっちゅう出ていますね。 ここまでで過去5年分見てきました。対策するには十分のように思えます。 -

2025.11.18

都立入試・英語を解く(令和7年度)㉑

英語1⃣のリスニングの問題。過去問を徹底的に研究しておくことも得点力UPのために有効です。どんな質問がされるか、令和7年度、6年度を見ましたので、さらに過去問をさかのぼってみます。 (人名などの固有名詞は代名詞に書き換えて示すようにしています。) 【令和5年】 1. Why did he go to ~? 2. What was he doing at one o'clock? 3. How did he get to the concert ~? 4. What made her happy? 5. What does she want the students to do in the future? いかがですか?過去3年分を見ると、どんな質問の文がくるのかが、分かってきたと思いませんか? 直近の過去2年間では出ていない、Why~?の疑問文が出てきましたね。make+人+形容詞の形も出てきましたね。3年連続で、want+人+to doの形が出ていますね。次回、令和8年度の入試は、この2つの形には要注意ですよ。 -

2025.11.17

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑳

英語1⃣のリスニングの対策の一つ、過去問を徹底的に研究しておく。 前掲、令和7年度を見ました。過去分も見ておきます。 【令和6】 1. How many dogs does he have? 2. What will they buy at ~? 3. When will they meet at ~? 4. How old is it? 5. What does the zoo want people to do for the new rabbit? 過去2年分を見てきましたが、また新しい疑問詞が出てきましたね。また、want+人+to doの形が2年連続で出ていますね。疑問詞とあとは、助動詞か一般動詞か、そして現在形か過去形か未来形、その違いを整理して一覧表にまとめておけば、どんな質問文が放送されるか、すべて網羅できますね。 -

2025.11.16

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑲

前掲で、リスニングの対策を述べました。 過去問からどんなことを聞いてくるのか、具体的に見ておきます。簡易的な表現で書いておきます。 (また、質問は5つなので、番号づけしています。) 【令和7】 1. Where are they going to do~? 2. What will they do? 3. What does she want him to do? 4. When did it open? 5. What can people do~? これだけでも、すべて「疑問詞」で始まる文で質問してくることがあります。疑問詞の数、たかだか知れています。1年の教科書からすべてノートに書き出してまとめても大した作業にはなりません。やってみる価値は大いにありますよ。 -

2025.11.15

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑱

英語1⃣リスニングのリスニングが終わりました。 皆さんはどうやって対策してゆけばよいのかを一番知りたいのかと思います。ここでは、過去問を解説しておりますが、過去問を通して、どんな形式で、どんなことを聞いてくるのかを徹底的に知っておくことが十分な対策となります。しかし、その前に、普段からリスニングのトレーニングをしっかりやっておくことが一番の対策です。学校の教科書のQRコードからダウンロードしての音声を何度も繰り返し聞くことです。ここで大事なこと、聞くだけでなく、音読も必ず何度もやってください。しゃべるトレーニングが、<Question 2>の記述で解答することにつながってくるのです。もし、中学1年生、2年生の生徒がこれを読んでいただけているならば、そして、QRコードの音声を聞く、そして音読をしてきていないならば、すぐに始めてください。信じて1週間毎日続けてみてください。必ず、英語力が上がってきます。都立のリスニングなどは屁でもない、と思えるようになります。 -

2025.11.14

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑰

英語1⃣リスニングの[問題B]。 <Question 1>は、簡単だったかと思います。正答率は71.1%でした。 <Question 2>は、質問に対する答えを記述式で書かねばなりません。正答率は36.5%と低めでした。いったい、どんなことを聞いてくるのか?そのまま書きます。 What can people do with the comedians in the event hall after the show? この質問でどこに注意すべきか? canがありますね。主語に注意。peopleですね。質問に対する答は、必ず主語、動詞で始める。そう訓練しておきましょう。 People can do ~. do が具体的に何をするのか、これを聞き取ってメモできていれば、簡単にかけるはずです。 模範解答は、They can take pictures. です。They はそのままpeopleで書いても減点には絶対にされません。回答としては正しいのですから。 -

2025.11.13

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑯

前掲続き。メモ部分を最初から記載しておきます。 <いつ><どこで><誰が><何を><なぜ><どのように> ショップセンター 2つエリア、イベントホール ブルーエリアにいる 花屋オープン 2しゅうかんまえ せんしゅう ワールド花week はじまる たくさん花がみれる たべたいとき、はしをわたる、グリーンエリア 30以上レストラン 今しゅう、アイスフェス フルーツいっしょに バナナ、イチゴ、ピーチ グリーンエリアとなり、イベントホール パフォーマンス 今日、コメディアン 5じはじまる あとでしゃしん いっしょに 私はこのようなメモが取れました。実際には、1度目で完全に取れたわけではなく、2度目を聞いて、取れました。事前に選択肢を目にし、When~で聞いてくると予測できていましたから、時に関するメモは1回目でしっかりできたと思います。さらに、<Question2>の質問が放送されますから何を聞いてくるかがわかります。What~?の質問です。この質問中で、with the comediansがあり、これが大ヒントですね。 メモの最後にありますね。 -

2025.11.12

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑮

前掲続き。リスニングのメモの例。問題の説明の放送で、「ある商業施設」とありました。そして、<Question 1>の選択肢から、When~?で質問することが分かっています。「ある商業施設」の説明なので、必ず、どんな施設かは、冒頭すぐに出てくるはずです。最初、Hello, everyone.ですが、挨拶です。これが最初に来るのが当然でしょうか。さっそく出てきました。Tokyo Shopping Centerです。ショッピングセンターのお話です。 メモを取る場合、英語のほうがよいでしょうが、日本語でも構わないと思います。漢字だと時間がかかるので平仮名やカタカナでもよいのではないでしょうか。 <いつ><どこで><誰が><何を><なぜ><どのように> ショップセンター 2つエリア、イベントホール ブルーエリアにいる 花屋オープン 2しゅうかんまえ せんしゅう ワールド花week はじまる たくさん花がみれる たべたいとき、はしをわたる、グリーンエリア 30以上レストラン 【次回につづけます。】 -

2025.11.11

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑭

英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 [問題B]の続きです。前掲でメモを示しましたが、<Question 1>を対象にしただけですから、実際に聞いて取るメモは、何を聞いてくるかわからない<Question 2>にそなえて、メモの項目は膨らませなくてはなりません。メモの取り方は、Vもぎ、Wもぎを受験することで鍛えてゆく方法、英検過去問、都立入試の過去問を通じて高めてゆけばよいと思います。またリスニング用の問題集も利用してもよいでしょう。 いろんな方法がありますが、私は、5W1Hに気を付けてメモを取る方法がよいように思います。 <いつ><どこで><誰が><何を><なぜ><どのように> これを問題用紙の余白に書いておき、聞いたことをメモしてゆくことを試してみては。 実際に音声を聞いて実例を示してみましょう。 (今回は、実際の過去問でメモを取りますので、過去問を解く生徒は、解き終わってから御覧ください。) 続く。 -

2025.11.10

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑬

英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 [問題B]、ある施設の館内放送を聞いて、2つ質問されます。<Question 1>は、開始後の1分24秒で、問題用紙の選択肢から、When で聞いてくる予測が簡単についたはずです。ただ、[問題A]よりも難易度は高くなると思います。情報量が多く、適切な答がどれか混乱してしまいがちですから。施設を案内する放送ですから、施設内のお店や場所、食事施設、イベント、それの時間などが話されるはずです。放送では大きくわけて3つの場所が紹介されています。それぞれの場所の説明があり、どんな店があるか、イベントがあるかの放送です。質問は時についてされるはずなので、「いつ?」についてのメモがそれぞれの場所ごとに取れればよいわけですね。 以下のようなメモが取れればよいと思います。 (場所)(いつ) A last week, 2weeks ago B this week C every day, today 5p.m. , after ~ メモの記載の一つが選択肢にありますね。 -

2025.11.09

11/9(日曜日)開校

本日は11:00-17:00にて開校です。 トライプラスは日曜・祝日は全国的にお休みの日としていますが、国分寺駅北口校は、日曜日を開校する日が多いです。先週11/2(日)も開校しました。続く文化の日、11/3(月曜・祝日)も通常どおりの開校で、授業も実施しています。本日の開校は、公立中学生の期末考査の対応のためです。授業も入れています。そして、自習室として開放しています。勉強のための利用の幅が広い、これは良い塾の条件の一つです。塾選びには、こうしたことも確認したほうがよいと思います。実際に塾に足を運び、自分の眼で確認することです。皆さんお気づきかと思います。SNSの情報、便利なようですが、実際に塾に来て説明を受けると、とんちんかんなことが書かれているな、と感じる方が多いようですね。 -

2025.11.09

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑫

英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 [問題文B]、冒頭の問題の説明が、日本語で40秒くらいあります。ここでは、どんな場面設定であるかを最初に話されますから、そこだけ注意すればよいです。残った30秒強は、質問文をもう一度チェックしてもよいでしょう。 問題文は、今回の問題では、1時間20秒くらいです。語数は165語です。数年前の問題に比べて多くなっています。英語に関しては、難化傾向が著しく感じています。ただ、それに比例して、皆さんの実力が上がっているので、難しくなってきていると意識する必要はないでしょう。古い過去問を解くときには注意することですかね。簡単に感じるはずです。何が放送されるのか、今回は、「ある施設の館内放送です。」(過去問を解く生徒のために、「ある」と特定されているところをぼかしています。)その施設について、来場者に説明するような文章です。大きく3段落で、総行数は12行ですから、情報量は多いです。聞いた内容のメモが取れる能力が正答率を高めるように思います。情報量が多いですが、質問が2つしかないので、メモが有効になると思います。 -

2025.11.08

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑪

英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 [問題A]の3つの対話文を終え、[問題B]が始まります。ここでも、問題についての説明文が日本語で放送されます。この放送では、最初の一文、つまり、どこの場面での放送かがしゃべられますから、それだけ聞く程度でよいです。あとは、聞き流して今一度、選択肢を見て、冒頭の1分24秒で予測した質問を再確認しておくとよいです。時について聞いてくる、つまり、When~?で質問されるはずですね。これは、<Question 1>で、<Question 2>は何を聞いてくるかは放送文を聞かなくては事前予測は不可能、そして、一文の記述で解答しなくてはならない点で難易度が少し上がります。正答率は36.5%ですから、そこそこ難しいとは言えますかね。前掲まで正答率を示していませんでしたので、[問題A]の<対話文3>の正答率を示します。33.1%です。あれあれ、とても低いですね。やはり、want + 人+ to doの形は、しっかり身につけていないと難しいように思います。 -

2025.11.07

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑩

英語1⃣リスニング、<対話文3>を見ます。 これも最初の放送時間の間に選択肢に目を通して、何を聞いてくるかを予測していますから、簡単でしょう。 What does A-san want B-san to do?と聞いてくるはずです。ここでもう一つ重要なのが、want + 人 + to doの形がしっかり身についているかです。少し難しい形にはなりますが、中学で習う文の形はたかだか知れた数です。本番までは、100日以上ありますから、全部暗記することは難しくはありません。教科書の巻末にまとめてありますから見ると、わずかなページ数ですから、簡単です。 対話は、これまでと同様、男子と女子2人でそれぞれが4回ずつしゃべっています。質問の答は、誰が誰に○○してほしいで、男子と女子を逆にして、動作の主体、つまり主語がどちらなのかを間違えないことです。少し難易度は上がりますかね。しかし難しくはないはずです。対話の内容は、映画を見たことと、それの原作の本のことです。 -

2025.11.06

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑨

英語1⃣リスニング、解き方解説です。 [問題A]の<対話文1>を見ました。次に<対話文2>を見ましょう。女子と男子2人の対話文です。それぞれが4回ずつしゃべっています。すでに、最初に選択肢に目を通しどんな風に聞かれるかの予測がついています。What will A-san and B-san do?で質問されるはずですね。会話の内容は、女子がどうやら物をなくしたようで、探しにゆくというものです。その物は大事なプレゼントでもらったもののようです。これから何をするのか?と聞いていますから、簡単に選べそうですね。やはり大事なのは、What~?で聞いてくるぞ、という予測をたてておくのが大事です。<対話文1>もそうですが、物、場所、時など会話会話に出てきます。Whatで聞かれた場合には、ある特定の物、または何をするかの動作が聞かれますから、場所や時の情報は注意をあまり向けなくてよく、注意して聞くことができると思います。そう考えるととても簡単な問題です。 -

2025.11.04

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑧

英語1⃣リスニング、解き方解説です。 これまで、1⃣の試験時間を問題ごとに具体的に見ました。そして、冒頭の説明の放送を聞く必要はなく(毎回決まっているから。VもぎWもぎでもそうです。)、その放送の間に、問題用紙の選択肢に目を通して、何について質問されてくるのかを予測する作業をしましょう、とお伝えしました。 具体的に、どんな放送なのかを見てゆきます。 [問題A] 2人の対話文です。男子と女子です。それぞれが4回ずつの対話文です。最後の女子のせりふは「OK.」だけですから、男子4回、女子が3回しゃべっている会話と思ってよいでしょう。 新しいお店ができたので、一緒に行こう、という内容です。 ここですでに予測していた質問、Where~?という質問がされるはず。場所を意識して、聞いてゆくとよいですね。 -

2025.11.03

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑦

英語1⃣リスニング、解き方解説をしています。 1⃣の時間を示しておきます。 ・開始時の説明 1分 ・[問題A] -問題の説明 24秒 【開始からの時間:1分24秒】 -<対話文1>と質問 1分40秒 *2回放送されての時間 -<対話文2>と質問 1分40秒 *2回放送されての時間 -<対話文3>と質問 1分40秒 *2回放送されての時間 ☆途中途中で待ち時間があり、[問題A]は5分45秒 【開始からの時間:6分45秒】 ・[問題B] -問題文の放送+質問 4分15秒 *2回放送されての時間【開始からの時間:11分】 1⃣の配点は20点もあります。2回読まれますから、過去問で練習を積んでおけば、満点が楽にとれる問題です。自校作成校、上位校を目標とする生徒さんは、ここで確実に満点を取ることが必須と思って勉強したほうがよいです。 -

2025.11.02

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑥

英語1⃣リスニング、解き方! ☆スタートから放送される日本語での説明、約1分24秒は、問題文の選択肢に目を通すべし! 対話文1, 2, 3の選択肢を見て、質問文の放送が簡単に予測できます。おそらく20秒あれば大丈夫。よって、[問題文B]も同様に出来ます。残念ながら、[問題文B]は、<Question 1>と<Question 2>の2問構成で、1は4つの選択肢ですが、2は聞かれたことに英語で答える、つまり、文を書くようになっていますので、何を聞いてくるかは予測できません。しかし、過去問を7年分くらい解いておけば、こんなことを聞いてくるのだろうな、と分かってきますから、入試前に十分に備えておくことは出来ます。 [問題文B]の4つの選択肢と質問文の予測は、1分24秒の中で十分可能と思いますので、一気にみてみましょう。 [問題文B] <Question 1> (*過去問を解く生徒のために、表記を変更しておきます。) ア Three months ago. イ Last month. ウ This month. エ The day before yesterday. もう何で聞いてくる質問文かすぐに分かりますね。 -

2025.11.01

都立入試・英語を解く(令和7年度)⑤

前掲続き。英語1⃣リスニングの解説をしています。 <対話文3>の選択肢。 (*注:過去問を解く生徒のために、表記を一部変更しています。) ア She wants him to clean~. イ She wants him to buy~. ウ She wants him to play~. エ She wants him to make~. こんな選択肢。<対話文2>と同様、She wants him to do~.が共通です。「彼に○○してほしい。」という文ですから、「何をしてほしい?」と聞いてくるはず。What~?の質問文になるはずです。2人の対話文だから、Sheとhimを会話している人物にした質問文になるはず。EthanとJuliaと仮にしておきます。つまり、What does Julia want Ethan to do?との放送文が流れると予想出来ます。 この分、want + 人 + to doの形がしっかり身についているかどうかも問われます。似たような形、help + 人+do, show+人+物、call+人+何、make+人+形容詞、こんな形を整理して一覧表にまとめておくとよいです。 -

2025.10.30

都立入試・英語を解く(令和7年度)④

前掲続き。英語1⃣リスニングの解説をしています。 [問題A]は対話文が3つ。それぞれに質問がされ、正解を選択肢から選ぶだけです。前掲で<対話文1>を見ました。場所を聞いてくるのだな、すなわち、Where~?と質問してくると分かります。 <対話文2>(*これも過去問を解く生徒のために、実際の表記を変えます。) ア They will study~. イ They will catch~. ウ They will visit~. エ They will watch~. こんな選択肢です。すべてThey will +動詞の文ですね。これで質問文は予想できますね。「彼らは○○する(することにします)。」が答えなので、「何をしますか?」と聞いてくるはずです。What~?の質問文が放送されるはずです。ついでに加えますと、選択肢のThey、2人の対話文からの質問ですから、Theyは、対話している2人のはずです。DonaldとSanaeと仮にしておきましょう。つまり、What will Donald and Sanae do?との放送文が流れると予想できます。 -

2025.10.30

都立入試・英語を解く(令和7年度)③

前掲続きです。 英語1⃣リスニング、冒頭の1分の説明は聞かなくてよい、と申し上げました。そこで何をやるか、を説明します。が、冒頭説明の次に、「問題Aは、英語による対話文を聞いて、…」という放送が入ります。これが24秒くらいです。これも、毎度毎度決まった文句なので、覚えておいて、聞く必要はありません。よって、開始から1分24秒の間、聞かずに出来ることがあります。さあ、何をやっておくとよいか、説明します。簡単です。 問題用紙の選択肢を見ておくと良いのです。実際の問題用紙を見ます。(過去問を解く方もいると思いますから、 そっくりそのままでないように工夫して示します。 [問題1] <対話文1> ア At the department store イ At the library ウ At my house エ At the musium (*注: 実際の問題の表記からは変えております。) 確認するのに5秒もいらないです。ピントくるはずです。質問文は、Where ~?の文になると予測できます。場所を質問してくるのだな、と準備ができるわけです。 -

2025.10.29

都立入試・英語を解く(令和7年度)②

都立入試、英語の過去問解説をしています。都立入試は、2月21日(土曜)です。残り、4か月を切りました。内申点につながる2学期末テストが11/12, 13, 14の学校が多いと思います。内申点が1でも上がるよう頑張ってください。 都立入試、英語の1⃣はリスニングテスト、前掲を参照ください。細かく見てゆきましょう。 問題に入るまえに「開始時の説明」の放送があります。「これから、リスニングテストを行います。問題用紙の1ページを見なさい。」これで始まり、この部分の時間は、なんと1分強もあります。トライプラス国分寺駅北口校の生徒には、こんなものは聞かなくてよい、と指導しています。なぜなら、毎年同じことを言っていますから、VもぎやWもぎを受けておれば、何をしゃべっているかは覚えてしまいます。この約1分の間にやるべき事を教えています。問題用紙の選択肢を見ておくように教えています。 -

2025.10.28

都立入試・英語を解く(令和7年度)

今日からは、都立入試の過去問解説をしてゆきます。 令和7年度の問題です。平均点は63.7点です。 問題の構成は1⃣、2⃣、3⃣、4⃣で、配点は、それぞれ20点、24点、28点、28点です。 1⃣はリスニングの問題です。ここで11分かかります。残りの2⃣、3⃣、4⃣を39分で解くことになります。リスニングは問題文と質問が2度読まれますから、20点満点も取りやすいと思います。問題構成は、大きく[問題A]と[問題B]の2つがあります。 [問題A] 対話文が3つ用意されており、それぞれ質問が1つ出され、その質問に対する答えを選ぶものです。 [問題B] 令和7年度は、「ある商業施設の館内放送」を聴いて、<Question 1>では、質問に対して、4つの選択肢から正しいものを選び、<Question 2>も質問がなされますが、その答えを筆記するものです。単純に答えればよく、筆記だからと言って難しいものではありません。リスニングテストの解き方解説書なるものを、トライプラス国分寺駅北口校にて作成し、都立高校を受験する生徒にはお渡ししています。当塾では、100点満点を取った生徒もおりますよ。 -

2025.10.27

共テ英語リーディング令6追試を解く134

一緒に解き直しをしましょう。 第6問のBを解いています。問4です。まずは対象となる「スライド」の5を見ます。スライドの題名が「Acoustic Fabric Experiment 2」とです。問題文では5段落目が対象です。1番目の実験に続き、もう一つの実験では、とありますので。スライドの空欄箇所が、 Future benefits: ・□ ・Maternity clothing となっています。この問題は、解答の想像がつきやすく、簡単なように思います。cardiacという単語が出来ていますが、かっこ書きで、(heart)とありますから、とても分かりやすくなっています。 いよいよ最後の問5です。 スライド6の題名が「Application Beyond Clothing」となっています。 A,B,C,Dの4つの利用法が挙げられているのですが、誤りが1つあり、それを選ぶ問題です。6段落を読めば、簡単に正解できるように思います。 このように簡単に解ける問題もあるのですが、最後の問題まで読み切って解ききれるかが勝負になってきますね。そうするには、過去問やそれ相当の問題を多く解いてゆくしかないように思います。 -

2025.10.23

共テ英語リーディング令6追試を解く133

<前掲つづき> ⑤The researchers moved a shirt to different places. こんなことはどこにも書いていないとすぐに分かるのでは。4段落の5番目の文にある、various angles away from the shirt と勘違いさせることをねらって作問したのかもしれませんが、簡単に見抜けますね。 ⑥Various types of sounds were measured by a shirt. 一見正しそうにも見えますね。音に反応する布のシャツ、これを音を計り取るシャツ、としても間違いではないのかもしれません。しかし、various type of sounds とは書いておらず、various angleからの音としか書いていないので、この選択肢は間違いですね。 微妙な違いを見抜けるか、見抜けないかを試しているような作問をしているようですね。正確に読み取れているかを試す試験なので、真正面から取り組んで、なぜこれが正解なのか、不正解なのかを、誰よりも詳しく説明できるまで取り組んでみてください。こうした努力が得点力を上げられるのだと信じて。 -

2025.10.22

共テ英語リーディング令6追試を解く132

<前掲つづき> ③音に反応する布が音を記録した。←音波を振動に変え、それを電気信号に変えるのだから、「記録」とは少し違うように思いますが、ニュアンスとしては、音を吸収して、結果的に電気信号を発生させるのだから、記録でもよいのかとも思います。迷うところかもしれません。3段落の1番目の文は、a fabric that can detect soundsとあり、音を「見つけ出す」のと「記録する」は類似しているようにも読み取れるので、この文が残像として残っていると、③は正解としてしまうかもしれません。 ④The output from each fiber was saved. 第4段落の6番目の文の後半に、electrical signals that were stored on a deviceとあります。deviceは、日常的によく使われるようになった言葉ですが、ここでは、音に反応する布のことでしょう。選択肢のoutputとはelectrical signalsのことですね。どうも、これが正解として良さそうですね。 <続く> -

2025.10.21

共テ英語リーディング令6追試を解く130

一緒に解き直しをしましょう。 大問6のBの問3を正解するのは、意外に難しいのかもしれません。第4段落の4番目から6番目の文の内容を言い換えた文を選べばよいだけなのですが。選択肢が6つあり、そこから2つ、順番どおりに選ばねばならず、迷わせるように作問していると思います。 スライド4の箇条書きを示してみます。 1. シャツに音に反応する織物が縫い込まれた。 2. □←選択肢から選ぶ 3. 音が電気信号に変換された。 4. □←選択肢から選ぶ 次に選択肢を見てみます。 ①機械的な振動が布によって曲げられた。→前の3段落に、when (a fabric is) mechanically bentという文があり、これと読み違えることをねらって作問されたように思います。曲げられるのは振動ではなく、布です。 ②いろんな方向から音を発した。←5番目の文に、They clapped their hands at various angles~、とありますから、これは簡単に正解だと選べるでしょう。 <続く> -

2025.10.20

共テ英語リーディング令6追試を解く130

一緒に解き直しをしましょう。 大問6のBの問3を解いています。第4段落を読んでいます。clapという単語が出てきました。clapped their handsですぐに分かるように思います。「音」の振動のことが書いてありますし。いろんな角度から手をたたいてシャツに音を伝えるという実験をしているのですね。pinpointという単語が出ています。辞書には、「~の正確な位置を示す」とあります。実験に使った布がどの方向(角度)からかを正確に示すことが出来た、と書いてあります。aidという単語が出ています。hearing aidとあり、特定の音がどの方向から聞こえているかの手助けとなることが書いてあります。第4段落は、8つの文から成っていますが、4つ目の文から6つ目の文が正確に理解できれば、問3は簡単かと思います。ただし、選択肢が微妙に「ひっかけ問題」のように作られているので、私の場合には、解き直しにおいても考えさせられました。 -

2025.10.19

共テ英語リーディング令6追試を解く129

一緒に解き直しをしましょう。共テの英語は1月17日ですから、ちょうど3か月を切りました。まだ過去問を解いていない受験生も大丈夫です。マーク模試は何度も受験してきたはずです。模試の問題の解き直しを徹底的にしてみて、そして共テ過去問を解いて、解き直しをしっかりやれば対策は十分にできます。 大問6の問3を解き直しています。解くに必要となる第3段に続き、第4段落を読んでゆきます。第3段落では、音の振動が電気信号を作りだすことの説明があり、この知識を使って、Massachusetts Institute of Technologyなどが"acoustic fabric"を作りだした、とあります。そこに至るまでの実験を順番に説明するのが問3になっています。woveという単語が出てきました。原形がweaveの動詞です。身近な単語のようですが、以外に覚えていないかもしれません。スライドの4の1.の文を読めば、「編む」という意味がすぐに分かるように思います。すぐ後にsewの単語も出てきました。これは「縫う」です。問題文では、繊維を編んで、それらをシャツの裏側に縫いつけた、と書いてあります。 -

2025.10.18

共テ英語リーディング令6追試を解く128

一緒に解き直しをしましょう。 大問6の問3を解きます。解くにあたり、スライド3を見なくてはなりません。スライド3の表題が「Acoustic Fabric Experiment」。acousticとfabricの意味が分からなければ、これだけ見ても何のことだかわかりません。分からなくても大丈夫です。少し長いですが、3段落~5段落を読めば、理解できます。3段落は、a fabric that can detect soundsから始まります。2段落まで読んできているので、fabricは意味を知っていなかったとしても類推できるはずです。detectは知らなければ、読み進めるとわかるはずです。Detective Conanは皆知っているでしょう。これから類推するのは難しいかもしれません。「音が探偵できる」とやってはだめです。detectからdetectiveが発生したものなので、detectの意味を覚えなくてはなりません。"piezoelectric materials"という言葉が出てきました。これも文章で説明されていますから大丈夫です。「ピエゾ電気の素材」が電気信号をつくる、と訳せば十分です。 -

2025.10.17

共テ英語リーディング令6追試を解く127

一緒に解き直しをしましょう。第6問のAは難しい単語がたくさん出ていた印象です。Bは、比較すると、難しい単語はそんなにない印象です。Bのほうが読みやすいだけかも、とも思います。単語チェックをしています。問2に出てくる単語を拾っています。 ✅reflect: 単語帳を見ると、「~を反映する」が最初に来ています。入試に最も出題される意味だからなのでしょう。意味としては、鏡などに映す、光などを反射する、<物、事が>反映する、熟考する、の順に覚えるほうが自然なように思います。後半の意味は後から出来てきたように思います。 ✅invent: 中学で習う単語になっているようです。 問3にある単語をチェックします。 ✅conduct: 名詞と動詞のアクセントの違いを覚えておきましょう。ツアーコンダクターはこの単語から来ていますが、動詞のすべての意味を辞書で調べておく必要があるでしょう。 ✅acoustic: アコースティックギターはよく知られていると思いますが、元々の意味が出てくるでしょうか? 問3は難しいと思います。3,4、5段落を理解し、スライド4を見ながら解きます。 -

2025.10.16

共テ英語リーディング令6追試を解く126

一緒に解き直しをしましょう。 第6問のBの第2段落に書いてある実験内容を読み直す必要があります。Huazhong University of Science and Technologyの科学者が、"metafabric"という布を作ったことが書いてあります。中国の武漢にある華中科技大学です。HUSTでとおるようです。とても有名な大学です。これは問題を解くことにはまったく関係なく、知らずとも問題ないです。熱を逃がす布を作ったそうです。この布で作った服を着て実験をしたら、皮膚表面の温度が32℃になったらしいです。問2は、実験内容の文も難しくなく、スライドで綿とmetafabricを着ている人のイラストがあり、簡単に正解できるように思います。設問中の単語のチェックに戻ります。 ✅outfit: このような単語は、知らない受験生が多いように思います。私の推測するに、一般的な日常生活でよく使われる単語(言葉)が、共テにはよく出てくるのかと。 ✅suitable: suitable for で覚えましょう。suitも覚えましょう。関係ありませんが、suiteの単語も覚えましょう。 -

2025.10.15

共テ英語リーディング令6追試を解く125

一緒に解き直しをしましょう。 第6問B、問2に出てくる単語です。問2は、What does the result imply?「実験の結果は?」です。 ✅imply: 過去にも出ている単語です。これを単語帳で調べると、「~を暗に意味する;~を必然的に伴う」です。例文は、The very idea of a society implies that its members have responsibilities., です。「社会というまさにその考えが、その成員に責任があることを暗に意味している。」という訳を載せています。何だか難しいですね。辞書には、<...を>(必然的に)含む、<...を>(暗に)意味する、との訳もあります。このような日本語に訳すと難解になってしまう単語は、英英辞典で調べると、意味やニュアンスがクリアに理解できるようになると思います。英英辞典には、類義語として、suggest, meanが出ていました。 問2を解くに、スライドの3を見なくてはなりません。スライドの表題が「Metafablic Experiment」となっています。その実験は第2段落に説明されています。 -

2025.10.14

共テ英語リーディング令6追試を解く124

一緒に解き直しをしましょう。第6問のBを解いています。今回は設問にある単語から見ています。 ✅textile: textの単語は頻繁に見るように思いますが、これはどうでしょうか?textの意味、textbook, texter, textual, textural, texture, texturedの単語、きちんと調べておきましょう。 ✅fabric: この単語は、問題文の題名「”Smart" Fabrics」で出ています。smartは、「スマート農業」という言葉をニュースなどで頻繁に聞くようになりましたが、これですね。fabricという単語、いきなり出てきて意味がわからない生徒も多いように思います。大丈夫です。本文を読めばすぐに分かります。 ✅address: 住所という名詞だけでないので、辞書を引いて確認しておきましょう。アクセントは二通りありますから注意です。 ✅clever: 中学履修の単語です。 ✅fiber: 一段落目に、the fibers of a plant, とありますし、意味も覚えやすいのでは。これを漢字で書くのは少し難しいかも。 -

2025.10.13

共テ英語リーディング令6追試を解く123

一緒に解き直しをしましょう。トライプラス国分寺駅北口校では、共テをはじめ、英語の入試問題を解くときの「読む時間」を意識し、事前に計測することを薦めています。音読しての時間でお願いしています。共テのリーディングは80分。問題を読む時間にどれだけかかるのかを知っておいて、作戦を練ってみてください。 いよいよ最後、第6問のBを解きます。今回の問題は、第6問Aに手こずり、Bを解く時間がなくなってしまった生徒もいるように思います。衣服の繊維についての説明文でした。7つの段落構成です。加えて、説明文の内容をプレゼン用のスライド6枚にまとめたものが付いています。スライドのところどころに□の空欄があり、これに適切な答えを選んでゆく問題です。読みやすいようですが、知らない単語も出てきているようで、簡単な問題とは言えないでしょう。 問1から見てゆきます。これは簡単です。最初のスライドで、文章のタイトルを選ぶ問題です。今回は、設問文にある単語からチェックしてみます。 ✅bio-based: バイオは日本語になっていますから問題ないと思いますが、そもそも日本語ではどう言うか、また、元の単語は書けますね。 -

2025.10.12

共テ英語リーディング令6追試を解く122

一緒に解き直しをしましょう。共テまで残り、3か月と少し。2次試験、私立大入試も並行して対策してゆくには時間確保が大事になってきますね。過去問を軸においた学習となってくるでしょう。トライプラス国分寺駅北口校でも、受験生には、過去問を解いてもらい、それを個別指導の授業で解き方を教えてゆくことにしています。 大問6のAの問題、「Belief Perseverance」についての説明文を扱ったものです。これは難しいと思いました。説明文が難しいが、設問場面では簡単だ、と感じる問題が過去にありましたが、今回のこの問題は、設問に答える際にも難しいと感じました。私の場合ですが。 設問文の単語チェックをしています。 ✅observe: 覚えやすいと思います。observant, observation, observatory, observer, observing も一緒に覚えましょう。 ✅occupation: 海外への飛行機の中で「入国カード」を書くときに必ず見る単語かと思います。"Occupied"も飛行機の中で必ず見るように思います。トイレの「使用中」の表示ですね。 -

2025.10.11

共テ英語リーディング令6追試を解く121

一緒に解き直しをしましょう。今日は塾生、保護者の方と三者面談をしました。国公立大学が第一志望の生徒です。受験する学校の共通テストの配点を見ました。 国語 100 地歴公民 50 数学① 50 数学② 50 理科(物理)50 理科(化学か生物)50 英語リーディング 80 英語リスニング 20 情報 50 合計500点です。2次試験が600点、調査書等 10点で、1,110点で合否が決まります。この配点を見て、英語のリスニングを全くやらずに受験勉強に打ち込むという手もあるのだと思いました。入試には作戦も大事だなと思います。 大問6のAの単語チェックをしています。問2を見ていますが、この問題も難しいなと感じます。 ✅application: 「アプリ」を知らない高校生はいないでしょうが、この単語の意味を理解していない生徒も多いかもしれません。しっかり辞書を引いて、例文からしっかり理解してゆくことです。 問3を解き直していますが、これも難しいと感じます。 ✅BP appears to have an influence on anyone, という文があります。第何文型か答えられるでしょうか? -

2025.10.10

共テ英語リーディング令6追試を解く120

一緒に解き直しをしましょう。もう共テまで残り3か月ちょっとです。私立大学入試の共テ利用の出願をする生徒もとても多いですね。出願する大学の目標点数の把握が大事ですね。 大問6のAの設問文にある単語をチェックしています。 ✅obstacle: 辞書を引くと、impediment, obstructionを類語として細かな違いを説明しています。 問1は難しいように思います。私は何度読み直しても、うまく説明できません。 次は設問2から。 ✅consequence:in consequence, in consequence of, consequently と一緒に覚えると忘れないです。 ✅an obstacle preventing us from keeping our beliefs strong: prevent + 人 + from doingとkeep + 目的語+ 補語の形ですね。慣れれば何てことないです。keepという動詞はいろんな形をとりますから、その形を覚えてみると、他の動詞の形も連動して覚えられ、とても英語力が上がると思います。 -

2025.10.09

共テ英語リーディング令6追試を解く119

一緒に解き直しをしましょう。昨日、共テの英語の目標点についてお話しましたが、トライプラス国分寺駅北口校の生徒で、数学①、数学②、物理、化学をすべて満点目標にしていた生徒がいます。実際の点数は、およそ9割でした。 大問6のAの単語チェックの続きです。 ✅sufficient: 動詞はsuffice, 発音、アクセントを正しく。 ✅initially: initicalが日本語になっていますが、アクセントは正しく。意味も大丈夫ですね。 ✅practical: practiceを中1で「練習、練習する」で習います。この意味だけでは足りないので辞書で確認しておきましょう。 次は設問文にある単語チェックです。 ✅stop + 人+from doing: 10/7にprotect you from fake informationを。同じ形ですね。 ✅prevent + 人+from doing: これも同じ形ですね。 ✅outcome: 覚えやすく、一度覚えたら忘れないように思います。 ✅convince: これも覚えやすいでしょう。設問文では、who are easily convinced で使われています。 -

2025.10.08

共テ英語リーディング令6追試を解く118

一緒に解き直しをしましょう。トライプラス国分寺駅北口校の教師とも共テの目標点について話をよくします。英語は、準備をしっかりしておけば200点を狙えると言います。実際に、ほとんどの教師は185点以上を取っており、聞いた中での最高は197点です。 単語チェックをしています。問題文はすべて終わり、2番目にある「Your notes:」のシートにある単語です。 ✅tendency: 動詞tendは、今や中学生で履修する単語になっています。トライプラス国分寺駅北口校では中学生の生徒には辞書を徹底的に使うよう指導しています。tendを辞書で引いてtendencyも同時に覚えるわけです。 ✅maintain: これも今や中学生で履修する単語になっています。これも当塾の中学生なら、maintenanceも同時に覚えるわけです。 ✅despite: ここでは前置詞です。(in) despite of, ここでは名詞です。発音も大丈夫ですね。 ✅remark: よくみかける単語ですが、的確に訳そうとすると難しいかもしれません。形容詞のremarkableもしばしば出てきます。形容詞は日本語訳は覚えやすく思います。 -

2025.10.07

共テ英語リーディング令6追試を解く117

一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、難しかったですね。もちろんすらすら簡単に読めた生徒さんもいらっしゃるでしょう。難しい単語も多かったように思います。多読しましょう。語彙力を高める一番の方法です。市販の単語帳は私には?です。教科書を徹底的に読みまくれば、単語帳での勉強は必要ないように思っています。 単語チェックをしましょう。最後の5段落の途中から。あと少しです。 ✅desirable: 動詞のdesire、大丈夫ですね。 ✅convey: これも大丈夫ですね。conveyor(conveyer)は日本語にもなっていますし。 ✅accurate: 辞書を引くと、precise, exact, correct, 反意語inaccurateが出ています。ラテン語由来の単語のようです。語源を見てゆくのも単語を覚えてゆくのがおもしろくなるかもしれません。 ✅protect you from fake information: 前置詞fromの他、againstも使われます。defend, guardも同じ形を取ります。 ✅keeping your life balanced: この形も覚えましょう。 -

2025.10.06

共テ英語リーディング令6追試を解く116

一緒に解き直しをしましょう。共テの英語は1/17(土)です。時間はご存じでしょう。リーディング15:20~16:40, リスニング17:20~18:20。リスニングは実質30分です。ICプレイヤーの作動確認、音量調整のため、30分用意されています。終えて帰路につくときは、もう真っ暗ですね。 ✅stubborn: 問題では、意味がわからなくても理解できるように思います。辞書を引くと、(as) stubborn as donkey が出ていました。私は高校の時、これを辞書で覚えました。忘れていたのを思い出しました。類語に、obstinate, dogged, persistentが出ています。難しい単語ですね。意味的には覚えやすいように思います。 ✅persistence: persistentを前掲に。すぐ次の文にこの単語が出てきています。問題文では、ここで初めて、Belief Perseveranceを肯定的に述べていますね。続く文で、Belief perseverance can also protect you from potentially fake information.,と。 -

2025.10.05

共テ英語リーディング令6追試を解く115

一緒に解き直しをしましょう。共テ、国公立大学を目標にしている生徒は科目数が多いですね。科目数が多いことから”逃避”することはないでしょうか?私の実感、かなり多いです。挑戦する前に、他人への同調でそうなることも多いのかなと感じます。きちんとやれば、高得点は狙えるのにもったいないな、と思います。当塾生は、毎年国公立大学の受験をする生徒がいます。近辺の個別指導塾ではそうはないはずです。大学、社会に出てからもとてつもなく学力は問われます。当塾は学力UPさせることを第一目標に運営しております。 ✅warn: なんでこんな単語を、と思う生徒もいるかもしれません。発音を正しく理解していますか、ということです。warm, wormの単語も大丈夫ですね。 ✅Your internal voice warns you not to act~ 前掲しました、not to不定詞、すぐにまた出ています。warn+人+to doの文型、たくさんありますね。 ✅It is time to remind yourself of belief perseverance. よく使う形ですね。慣れですね。 -

2025.10.04

共テ英語リーディング令6追試を解く114

一緒に解き直しをしましょう。現在三者面談を実施していますが、共テの過去問をいつどのように解き、解き直しから対策まで入念にお話し合いをしています。ただ対策の授業を取ればよいというものではありません。解いてから解説授業をしないと全く意味がありません。当塾は高3生はもちろん、1年、2年生にも、どうやってゆくのかを面談でお話しています。 ✅trust the opinioins of an authority このフレーズを見てつくづく思うことがあります。塾選び、参考書、問題集選び、commercialismに乗りすぎていませんかね?今も昔もです。トライプラス国分寺駅北口校に入会問い合わせや入試相談に来ていただければ、塾選びに納得いただけるお話が出来ると思います。失敗例も多くお話できますよ。 5段落目に入ります。 ✅hard-to-believe: 読んで字のごとくで、簡単だと思います。こんな単語は、辞書には載っていないかと思いますが、英作文で使える単語のように思います。 ✅be careful not to reject: 不定詞ですが、notが付いたものは慣れておけばなんてことないはず。 -

2025.10.03

共テ英語リーディング令6追試を解く113

一緒に解き直しをしましょう。トライプラス国分寺駅北口校では、共テ対策授業は夏期講習から急増しています。総合型選抜入試の学力テスト対応の授業も急増です。個別指導塾の強さを発揮できているとの実感です。共通テスト英語は、昨年生徒、190点以上が2名おりました。春先に80点もない生徒が、この成果です。 さて、大問6のAの単語チェックの続きです。 ✅こんな文があります。 An alternative approach might be needed. なんだ、と感じるかもしれません。昨日の英語の授業に耳を傾けていると、教師が、「be動詞を上手に使えるようになるとかなり上達してきます。」と生徒に説明していました。英作文力がかなり高くなるように思います。 ✅on one's behalf: behalfの単語で覚える必要はないように思います。behalfを辞書で引くと、「援助、見方、利益」と書いてありますが、〖次の成句のみで用いる〗と書いてあります。 ✅take advantage of これもそのまま覚えたほうがよいと思います。ただし、advantageは辞書で引いて一度は見た方が良いと思います。 -

2025.10.01

10/5, 12, 19の日曜日は開校

トライプラス国分寺駅北口校は、10月5日、12日、19日の日曜日を開校します。 高校生の中間テストが控えており、テスト対策の勉強をしたい生徒が多いので、教室を開放してご利用いただけるようにしています。また、テスト対策の授業が必要な生徒には授業を実施できるようにしています。 開校時間は11:00~17:00としております。 生徒のみんなは、静かに集中して勉強しています。 次は、公立中学生の2学期末テスト、これは都立高校入試の内申得点に直結するもの、11/2, 9, 16の日曜日も開校しなくてはなりませんね。授業もできるよう、教師をスタンバイさせています。 -

2025.09.30

共テ英語リーディング令6追試を解く112

一緒に解き直しをしましょう。大問6のAの単語チェックをしています。難しい単語がたくさん出てきます。語彙力と読解力、速読力の関係を身に染みて感じます。 前掲、physicianの単語がありました。physical, physically, physicist, physics, physiography, physiological, physiology, これら一気に覚えましょう。 ✅occurrence: 動詞のoccurと一緒に覚えましょう。 ✅ignore: ignorance, ignorantも一緒に覚えましょう。 ✅harass: harassmentが日本語になっていますから大丈夫ですね。 ✅ground-breaking: 文脈から想像はつくでしょう。ここでは形容詞。名詞は、「起工(式)、鍬入れ(式)」 4段落目に入ります。 ✅insight: inとsightから容易に連想でき一発で覚えられますね。 ✅encounter: counterの単語をしっかり辞書で学習してみるとよいです。 ✅alternative: alter, alternateなども一緒に覚えましょう。 -

2025.09.29

共テ英語リーディング令6追試を解く111

一緒に解き直しをしましょう。私も今、大問6のAの問題を詳細に読み直ししています。前掲で、専門用語を示してみました。そして学習してみました。倫理政経の教科書には載っているのかもと調べてみましたが、まだ載っていないようです。少し古い教科書だからかもしれません。ふと頭に浮かんだのは「メディアリテラシー」の用語です。最近では常識な用語になったかと思います。現代社会の教科書にはすでに出ていますね。英語の単語literacyを使います。意味は、1. 読み書き能力、活用能力、教養[教育]があること、反意語はilliteracy 2. (主題。領域の)知識能力、応用力、です。2.の意味では、computer literacyの用例があります。今後、リテラシーを扱った文章が入試問題に出されることは多いかと思います。リテラシーとはどういうことなのかを理解しておくだけで、問題が解きやすくなることもあろうかと思います。どの教科も万遍なく学んでおくことも大事だと思います。 単語チェックを少しでも勧めておきましょう。 ✅physician: surgeon, doctorの違いを調べましょう。 -

2025.09.28

共テ英語リーディング令6追試を解く110

一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、「Belief Perseverance」の題名の心理学の説明文です。難しい文章です。単語チェックをしていますが、まだ2段落が終わったばかりです。ここで、問題文中、太字で書いてある「用語」をおそらく心理学での専門用語と思いましたので、それぞれ調べてみました。 ・belief perseverance ・confirmation bias ・backfire effect ・Semmelweis reflex インターネットだと即座に出てきます。やはり心理学の専門用語です。それぞれ日本語用語に訳されており、「信念の固執(概念保守主義とも呼ぶ)」、「確証バイアス」、「バックファイア効果」、「セメルヴェイス反射」と出てきます。これだけ読んでもさっぱり分かりません。大問6のAは、具体例を挙げて説明しているので、どういうことかがよく理解できます。問題文の5段落目が結論です。そこには、新たな情報に出会ったときには、すぐに拒絶しないよう注意しなくてはならない、と書いています。昨今、インターネットから情報を得る機会が多くなり、注意することの重要性を指摘しています。 -

2025.09.27

共テ英語リーディング令6追試を解く109

一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、精読してみて、繰り返し何度も読んでみてください。読むごとに、このような難しい文章が出題されたときにきっと役立つはずです。 単語チェックの続きです。 ✅reluctant be reluctant to do で覚えるとよいです。この形が圧倒的に多いはずです。覚えてしまえば簡単な単語です。 ✅conclusion 動詞concludeから覚えましょう。include, excludeも一緒に覚えましょう。conclude, conclusion, conclusive, conclusively もまとまりで覚えましょう。includeなども、すべて同様に覚えられます。 ✅bias 日本語でもよく使われるようになっている気がします。 ✅consistent consist, consistency, consistently もあわせて覚えましょう。ついでに、insist, resist, assistも覚えましょう。 ✅stick この単語は辞書をじっくりチェックしておくべきかと思います。辞書では、stick toの連語で、どんぴしゃな訳がありました。 -

2025.09.26

共テ英語リーディング令6追試を解く108

一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、人の心理についての説明文(科学的説明文)です。難しい単語がたくさん出てきます。単語力がある生徒は、読むスピードも内容理解も高いはずです。単語力は大事なのです。単語力を高めるには、その場しのぎ的に訳せるだけでなく、単語ひとつひとつ、辞書でじっくり噛みしめて学習してゆくことでしょう。現代文、古文、漢文も同様のように思います。英単語1900とかありますが、これだけでは、実戦的な単語力はつかないように思います。 単語チェックの続きです。 ✅range 前にも扱ったはずです。この単語も辞書をじっくりチェックしたほうがよいです。たくさん意味があります。 ✅ちょっと難しいかな、と思う文がありましたので、抜粋。 The participants were presented with evidence that led them to conclude that firefighters who were willing to take risks performed their jobs better.難しいと思います。第2段落全体としてもとても難しいと思います。 -

2025.09.25

共テ英語リーディング令6追試を解く107

一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは、難しい単語がたくさん出てきましたね。説明的文章なのでそういうものなのでしょう。英語の説明的文章を読むにも、現代文の説明的文章を読む力が関係してくるように思います。卒業した塾生で、国語力がずば抜けて高い生徒がいました。もちろん、英語も数学もずば抜けて成績が良かったです。お話を聞くと、小学生の頃からたくさん本を読んでいたそうです。そのおかげかどうかわかりませんが、読むスピードがとても早いのです。トライ模試の国語などは、必ず時間を余らせていました。国語の語彙力も高いのでしょう。だから、英語になっても、読解するときに国語の語彙力がすばやい理解に関係しているように思えてなりません。 単語チェックの続きです。 ✅conflict 私はこの言葉は、高校の倫理社会で覚えたように思います。だから、私の場合は、まず、「葛藤」という意味がきます。 問題文でもそのように訳してもよいでしょう。辞書を引くと、「衝突」、「対立」とも出ています。こちらのほうがよいかもしれません。大事なのは、文脈から言葉のニュアンスがつかめ、それを適切な日本語にあてはめられるかだと思います。 -

2025.09.24

共テ英語リーディング令6追試を解く106

一緒に解き直しをしましょう。 前掲、neitherの単語に触れました。桐原書店の「Next Stage」で調べました。多くのページ(項目)で、たくさん説明があります。最初は第9章代名詞のところに出ていました。neither of A の説明がありました。「neitherはbothに対応する否定語で、対象は2つ[2人]であることに注意。」と。「対象が3つ[3人]以上の場合は、none を用いる。」とのことです。前者はAのうちどちらも~でない、と訳し、後者はAのうちどれも~でないと訳すとの説明も。これで、違いが理解しやすいですね。この文法書のよいところは、入試に出た文を問題形式にしているところでしょうか。ただ文法の説明を読むより理解は深まると思います。似たような形式の文法書に、「いいずな書店」の「Vintage」があります。これらを教材に指定している学校も多いように思います。できれば1,2年のうちから、徹底的に繰り返し覚えてゆくようにすると、とても良いと思います。 -

2025.09.23

共テ英語リーディング令6追試を解く105

一緒に解き直しをしましょう。 大問6のAに出てきた単語をチェックしています。まだ1段落目です。 ✅neither A nor B neitherという単語は難しいなと私はずっと感じてきました。AもBも~ない(しない)、と簡単に覚えられるのですが。日本語にはない形だからのような気がします。文法書(いいずな書店)を見ると、Section22 接続詞の箇所に説明がありました。接続詞のnorの箇所にありました。neitherは副詞や形容詞です。私の場合ですが、このようななじみにくい表現は、簡単な例文で覚えこむようにしています。そこで、中学の教科書から拾ってみました。あれれ、難しいぞ。 I'm only a child and I don't have all the solutions, but I want you to realize, neither do you! 中3光村のHere We Go! の教科書。もう1か所あり。対話文。 A: I can’t believe you're leaving within an hour. B: Me, neither. この表現、慣れないと使えないです。 -

2025.09.22

共テ英語リーディング令6追試を解く104

一緒に解き直しをしましょう。高1、高2生も解いてみるとよいです。トップクラスの進学校は、高1の共テ同日の日に解かしていますよ。その意図はわかりますね。 ✅objection ✅reasonable ✅cause ✅psychological ✅characteristic ✅maintain ✅exist ✅despite これらの単語のある文章をそのまま、抜き出してみます。 Most of their objections will be reasonable, but some may be caused by belief perseverance, the psychological characteristic of maintaining an existing belief despite any new information. 単語の基本的な意味が理解できていると、簡単にすらすらと読めるのではないでしょうか。単語帳でひたすら勉強するよりは、多読することで、これらの単語はしょっちゅう出てくるかと思います。単語帳での暗記は、修行、忍耐が伴いますから、私はほどほどにしたほうが良いと考えます。 -

2025.09.21

共テ英語リーディング令6追試を解く103

一緒に解き直しをしましょう。共テまでは、約4か月。対策するには十分に時間があります。まだまだ、得点力は伸ばせます。頑張って! 大問6のAの単語チェックをしています。 ✅out-of-date out-of-xxxx の単語は辞書を見る限りでは、そう多くはありませんから、全部チェックしてみましょう。辞書に載せていないものもきっとたくさんあるようには思ったのですが。 ✅update 高校生がそうだそうだ、と言いそうな文の中にある単語です。If you ask your teachers to update these rules, your ideas may be rejected. these rulesとは、全文にあるout-of-date rules at schoolのことです。今も昔も、そしてこれからも、学校と生徒の”闘い”はなくなることはないのでしょうね。身近なところで、非常に疑問に思う学校の規則があります。「学校の帰りに塾に行ってはならない。いったん帰宅してからでないと、行ってはいけません。」、という学校があります。理解に苦しみます。禁止にする理由を説明できるのですかね。 -

2025.09.20

共テ英語リーディング令6追試を解く102

一緒に解き直しをしましょう。 大問6のAに出てきた単語チェックです。 ✅belief perseverance これは題名となっていますが、最後まで読んで、私は、どういう訳をつければよいものか、思いつきません。「人の思い込み」について書かれたものだと読み取りましたが、題名としてはしっくりこないようです。そこで、問題の2つ目にあるまとめのメモ書きを見ると、Belief perseverance is a tendency to maintain an existing belief despite any new information.と書かれています。正しいと思っていることを保とうとする(人の)傾向、と書いてありますね。 ✅assign 順序が逆になりましたが、これは、冒頭説明文にある単語です。すでに何度も何度もお伝えしてきていますが、この冒頭説明文は、読む必要はないと私は考えています。これを読まなければ解答に影響するものは、これまで皆無です。単語としては、過去何回か掲載もしており、大事な単語なので、挙げておきます。assign A to B, assign B A の形で覚えましょう。 -

2025.09.19

共テ英語リーディング令6追試を解く101

一緒に解き直しをしましょう。大問6のA、難しいと思いますが、学習教材としても、良問ですから、しっかり読み取れるまで何度も読んでみましょう。 第四段落に入ります。「Belief Perseverance」という題名で、これまで読んできて、私は「思い込み」について書かれている文章だととらえました。第二、三段落とも、事例を挙げて同じことを説明しています。第四段落も事例をあげ、最後に、人は、「the opinions of authority」の意見は用意に受け入れる、ようなことが書いてあります。最初からしっかり内容理解できれば、あとはすいすい読めるように思います。第五段落は、まとめの段落です。これまで、「belief perseverance」の悪い側面を述べられてきたのですが、正しい情報を読み取るときには、必ずしも悪いことばかりではない、と書かれています。インターネットの情報の真偽を見抜くときに役立つようなことが書かれています。全体を通して、初見で読むには難しい文章だったと思います。 -

2025.09.18

共テ英語リーディング令6追試を解く100

一緒に解き直しをしましょう。大問6のAの問題文はとても難しいと思います。文章を正確に日本語訳しようとすると難しいと思います。そんな必要はありません。どんなことが書いてあるのかが理解できればよいのです。もちろん、解き直しで精読して、きちんと日本語訳できるようにしたほうが良いです。 第三段落、これも難しいですが、第一段落、第二段落と読み進めた上ですから、読みやすくなってくるように思います。「belief persererance in one group in society」について書かれています。医師が証拠に基づいた事実を示しても、それを受け入れようとしない事例が書いてあります。このような現象を「Semmelweis reflex」と呼ぶそうです。医師の名前をそのままとっています。ここでも、人は「思い込み」から抜け出すことが難しい、という事例を書いています。難しい単語がたくさん出てきますけれども、言わんとしていることは、理解しやすいと思います。意味の分からない単語は、文脈からつかめればよいのです。 -

2025.09.17

共テ英語リーディング令6・追試を解く99

一緒に解き直しをしましょう。大問6のAです。文章理解が難しいと思います。解き直しでは徹底的に精読してみましょう。その後、徹底的に何度も音読を繰り返しましょう。読解力、速読力が必ず上がります。 第一段落から難しいのですが、人が持つ「思い込み」のことを説明してゆく文章であると、私は理解し、読み進めました。第二段落も難しいです。ある学者の研究内容が書かれています。途中、「我々が正しいと思うことを変えるのは難しい。」、とあります。その理由に、我々は「confirmation bias」を持っているから、とあります。そして、これを説明しています。a psychological tendency to look for information consistent with our existing beliefs、と説明しています。さらに、他人が正しいと思っていることを誤っていると説得しようとすればするほど、かたくなに、考えを改めようとしなくなる、と言っています。そしてそれを「backfire effect」という用語にしています。人の誤った認識を正すのは難しい、ということを私は読み取りました。 -

2025.09.16

共テ英語リーディング令6・追試を解く98

一緒に解き直しをしましょう。大問6のAは難しい文章だと思います。何度も読み直しをすることで、得点力は確実に上がりますから、面倒くさがらずに繰り返し読むようにしてみてください。 「Belief Perseverance」という題名、perseverance という単語、意味が分からない生徒がかなり多いように思います。もちろん私も。前掲に説明した続きに、maintaining existing belief とあります。これまで信じてきたことが正しいとする、人間の特徴だと書いています。私が第一段落を読んでbelief perseveranceの意味を考えるとき、思い浮かぶことは、「運動中は水を飲んではいけない。」と教え込まれてきた時代があったことです。これが正しいと思い込んでいる教師がたくさんいた時代があったのです。そう、「思い込み」と訳して読み進めても問題はなさそうです。perseverance を辞書で引きました。「忍耐、がんばり、ねばり(強さ)、不屈」です。無理やり訳す必要はないように思います。読み進めてゆくと、「人間の思い込み」を心理学的に説明していっている文章だと分かりますので。 -

2025.09.15

共テ英語リーディング令6・追試を解く97

緒に解き直しをしましょう。どの科目もですが、かなりの量です。これに少しでもなれるためにも過去問を多く解いてゆきましょう。 いよいよ最後の大問6です。AとBの2つの文章を読むことになります。それぞれに、内容をまとめたシートもあります。相当な量を読まなくてはなりません。大問6だけで配点が24点あります。量のある文章を読み取るトレーニングは、まだまだ日数がありますから、しっかりやってゆきましょう。 Aから解いてゆきましょう。問題文はほぼ2ページで、次が、内容を箇条書きにまとめた「ノート」で5か所ほど空欄になっており、そこに最適なものを設問から選び埋めてゆく形式です。読み取るに難しいと感じました。単語も難しい単語が多くあると感じました。「Belief Perseverance」の題名の記事です。いきなり題名から、分からないかもしれませんが、1段落目に説明がありますので、理解はできそうです。 学校には時代錯誤の規則があるかも、という書き出し。教師に規則の見直しを求めても、反対されることがあり、「Belief Perseverance」による反対があると思う、と言っています。 -

2025.09.149月ご入会でスタートしてみませんか? 9月、10月は、転塾が最も多い時期です。トライプラスの分析によりますが、夏期講習での成果が思わしくなかった生徒、保護者様が、塾を変えてみようとお考えになることが多いようです。トライプラス国分寺駅北口校でも、同様の理由で入塾される生徒さんが多いです。ということは、トライプラス国分寺駅北口校をお辞めになって他塾へ移る生徒さんがいるかというと、この時期ではこれまでありません。他の時期で転塾されるケースは、これまでありましたが、当塾では、転塾で去る生徒さんよりも、他から入ってくる生徒さんのほうが圧倒的に多いです。そして、入塾してからの継続期間が長いことも特徴でしょう。そのおかげもあってなのかと思います、より上位校への合格実績がずば抜けて多いです。当塾は国分寺駅の北口からすぐのところです。塾も多いですが、実績を比べるだけで、質の高い授業が出来ていることの想像がつくように思います。難関校を目指したい生徒、入塾大歓迎です。

-

2025.09.13

国分寺駅北口校の三者面談

トライプラス国分寺駅北口校では、9/6(土)より、生徒・保護者・教室長での三者面談を開始しております。 お話する主な内容は、以下です。 ・志望校の確認 ・現状の成績、今後の成績の目標設定 ・受験までのスケジュール確認 ・受験までの学習計画 ・冬期講習+入試直前講習での受講計画 これらは、受験生のものですが、中1、中2、高1、高2生でも受験を視野に入れてお話をしています。 トライプラス国分寺駅北口校では、在籍塾生のみならず、高校進学が決まり退会した生徒に対しても、大学入試を目指しての学習、進路相談を受付しております。さらに、塾生以外の生徒、保護者様も受付しています。 面談をして感じますことは、学校によって、また担当する教師によって、随分と内容とその詳細さが大きく異なっていることです。とにかくどこでも良いから大学に入学してもらえればよいという姿勢の学校があることを感じます。私見ですが、勉強したくないのならば、大学へ行く必要はないのではと考えています。 -

2025.09.12

共テ英語リーディング令6・追試を解く96

一緒に解き直しをしましょう。問題文は、旅に関するエッセイ、作者が旅の思い出にと仏像を買いましたね。食べ物は形に残りませんので、私も形に残るものをよく自分のお土産に買います。 大問5の問題文、最後の8段落目、単語チェック。 ✅cause ここでは動詞。名詞もありますから、辞書で調べましょう。発音は大丈夫ですね。動詞の文型も確認しておきましょう。 ✅disagreement 簡単かとは思います。大事なことは、日本語でぴったりの訳が瞬時に思い浮かぶようになることかと思います。英語を母国語とする人は、そんな必要はないのですが、日本人が外国語を学ぶときは、大事なことかと思います。辞書では、不一致、相違、意見の相違点、けんか、争い、という訳が載っています。もっと難しい単語も多いかと思います。国語も鍛えておくことも英語上達につながるように思います。 大問5は問題文の後に、内容を箇条書きにまとめたメモが続きます。そこに空欄が設けてありますので、これも設問の一部とみなしたほうがよいでしょう。ここには難しい単語は〖imply〗くらいでしょうか。文脈から簡単にわかるでしょう。 -

2025.09.11

テ英語リーディング令6・追試を解く95

一緒に解き直しをしましょう。今、取り扱っている問題は、旅に関するエッセイです。旅では日常生活では得られない経験が出来てよいですね。この問題文では、旅のパートナーが不機嫌になる場面が。私もしばしば経験あり。 大問5の問題文、単語チェック、あと少し。7段落目続き。 ✅I found myself buying a little figure of the Buddha~. 〖find〗の文型を覚えておくととても応用が聞くように思います。辞書に〖目的語繰り上げ構文〗という説明があり、同じ構文をとる動詞とあり、believe, consider, expect, feel, imagine, know, perceive, prefer, prove, suppose, think, understand, wishが載せてありました。 ✅figure 9/8にも掲載しましたが、これこそ名詞での「お人形」ですね。彫像とかが適訳なのでしょう。木彫りか銅製の仏像なのでしょうかね。 ✅bother 大問5では、irritate, frustrate, annoyと似たような意味の単語がこんなに出ていますね。 -

2025.09.10

共テ英語リーディング令6・追試を解く94

一緒に解き直しをしましょう。解き直しでは、文法事項のおさらいもしておきましょう。高校では、分厚い文法書も副教材として持たせていると思います。この一冊を3年間、何度も何度も見返すことで、文法を体にしみつかせおくととてもよいです。英文法、馬鹿にしないでやったほうがよいです。英語圏の人も、ちゃんと英文法は勉強するのですよ。その人たちが使う英文法書を使ってみると楽しいかもしれません。 大問5の問題文、単語チェック、まだ続きます。7段落目に入ります。 ✅departure 簡単ですね。動詞〖depart〗を引いておきましょう。department, departureともにこれから派生した単語ですね。反意語も大丈夫ですね。飛行場では、はたいてい2階がdepartureで1階がarrivalになっているように思います。大きな空港でのdeparture、ターミナルやゲートを間違えると、とてつもない距離を歩いたり、ときに走ったりしなくてはなりませんから、出発前は、調べておくのがよいですね。大学受験で羽田から地方に行くときなどは。 ✅souvenir これも簡単ですね。書けるようにもしましょう。 -

2025.09.09

共テ英語リーディング令6・追試を解く93

一緒に解き直しをしましょう。大問5くらいまで進むと、問題文が長いですね。私も長いのは嫌なのですが、多く解くことでこれは克服できるはずです。 大問5の問題文、単語チェックをしています。5段落目つづき。 ✅it was you who decided to help me. これは、強調構文ですね。必ず文法で習うはずです。It is ~ that ・・・、It is ~ which ・・・、の形もありますね。It was not until ~ that ・・・も定期テストでは必ず出されているのでは。 6段落目に入ります。 ✅It made me feel a little down because~. make + 人 + 動詞原型の形もおなじみですね。feel downはSVCの文型で、downはここでは形容詞ですね。前置詞、副詞、形容詞の役割を持つ前置詞、まだありそうですね。 ✅I would have had more fun with a friend. 仮定法過去完了ですね。文法書は適宜再確認することはよいように思います。 -

2025.09.08

共テ英語リーディング令6・追試を解く92

一緒に解き直しをしましょう。前掲に音読も、と書きました。だまされたと思って、50回読んでみてください。一度にではなく、1日1回でよく、これを続けてみてください。世界が変わってくるはずです。 大問5の問題文、単語チェックをしています。5段落目。 ✅hesitation 辞書を引くと、そっくりな用例が出ていました。after some hesitation, 。「躊躇」ですが、辞書ではひらがなです。難しい漢字ですね。漢字にも強くなると、英語の上達にも役立つはずです。 ✅ask + 人 + if~おなじみの文型です。ask + 人 + wh節・wh句、ask + (人) + if[whether]節の形も一緒に覚えましょう。 ✅figure 問題文では、we figured it out together., とあります。figure outの連語で勉強しているかと思います。〖figure〗の単語は、名詞と動詞があり、多くの意味がありますので、よく調べておくとよいでしょう。フィギュア、というと、コンビニでくじに当選するともらえるお人形を思い浮かべます。私の学生時代にはこのような言葉はなかったような。 -

2025.09.07

共テ英語リーディング令6・追試を解く91

一緒に解き直しをしましょう。解き直しでは何をしますか?単語、文法は基本ですね。派生語、類義語、接頭辞など肉付けしてゆくととてもよいですね。もう一つやってほしいことがあります。ひたすら問題文、設問文を音読してみることです。そうですね、50回くらい試しに読んでみてください。当塾にいた中学生で難関都立高(Wもぎ偏差値ボーダー66)に合格した生徒が、言ったことがあります。「先生、音読の効果はとてつもないですね。」と。 大問5の問題文、単語チェックをしています。5段落目からです。 ✅ancient 授業を観察していると、これの発音ができないことにでくわすことが多いような印象です。共テで発音を試されることはありませんが、入試で面接試験をやる大学もあります。この程度の単語はきちんと読めて当たり前です。発音を軽視しないでくださいね。 ✅managed to do これもおなじみの連語ですね。単語帳の意味の丸覚えで、「管理する」と訳する人はいないですね。I managed to take a bus there. 問題文ではこれで出ています。 -

2025.09.06

共テ英語リーディング令6・追試を解く90

一緒に解き直しをしましょう。解き直しをじっくりやってみると、問題形式に慣れてきます。運動部の試合はしっかりした準備をして望まないことにはよい結果が出ないのと同じですね。 前掲で、I was irritated~の形をいくつか紹介しました。中学の教科書の巻末に単語を分類したページがあります。三省堂NEW CROWNでは、「気持ち・感情」の欄に、以下のように出ています。過去分詞形のみのものを抜き出します。 ・I am tired. ・I am surprised. ・I am scared. ・I am excited. ・I am shocked. ・I am worried. ・I am bored. このように、同じ仲間の単語を拾い集めてゆく作業を続けてみると、語彙力が上がると思います。 中学の教科書もあなどれないものです。ある高校(自校作成校)の入試問題解説会に参加したときに、先生が、「教科書は、欄外まですべて隅から隅まで徹底的に目を通し、覚えてゆくように。」とおっしゃっていました。その通りだと思います。 -

2025.09.05

共テ英語リーディング令6・追試を解く89

一緒に解き直しをしましょう。現在、高1、高2の生徒も、早くから慣れておくとよいですよ。やってみてください。 大問5の問題文、単語チェックをしています。4段落目に入ります。 ✅interact 問題文中では、I enjoyed interacting with the locals. とあります。文脈からも意味は想像つくかと思います。接頭辞の〖inter-〗の単語も一気に調べてみましょう。 ✅irritable 動詞〖irritate〗は頻出でしょう。I was irritated ~. の表現は多いのかと思います。9/2にI was fascinated~.を紹介していますが、大問5の問題文には、以下のような同じ形がたくさん出てきます。 I was impressed, we were confused, また、be 動詞ではないですが、 I felt a little hurt, He seemed frustrated, I felt bored, ✅annoy 上記irritate と同義ですね。 -

2025.09.04

共テ英語リーディング令6・追試を解く88

一緒に解き直しをしましょう。共テまで4か月以上あります。2次試験とともに並行してやるにも、たっぷり時間があります。頑張れ! 大問5の問題文、単語チェックをしています。ごめんなさい、前掲で、1段落目、と書いてしまいましたが、3段落目に入っています。 ✅left 〖leave〗少し戻ってしまいましたが、また出ています。I had left my travel pouch somewhere, 9/2に掲載していますが、この単語は、徹底的に辞書や教科書で用例を繰り返し読むようにしましょう。 ✅Buddha 仏陀、もう皆さん御存じかと。Buddhism, Buddhistも一緒に覚えていますね。世界三大宗教を中学地理で習いますね。英語でもすべて覚えておきましょう。私が思うに10年後には、中学の社会の教科書の人名、地名、出来事などは、英語表記を併記するようになっているのではないかと。高校はすでにそうなっていますね。 ✅be supposed to 動詞〖suppose〗は必ず覚えておきましょう。これと関連付けて覚えるよりも、be supposed toの形でそのまま例文と覚えてゆくほうがよいと思います。 -

2025.09.03

共テ英語リーディング令6・追試を解く87

一緒に解き直しをしましょう。 大問5の問題文、1段落目の単語などをチェックしています。 ✅struck strikeの過去・過去分詞形です。問題文では、Trouble struck.で出ています。〖strike〗を辞書で引くと、けっこうたくさん意味があります。ストライキをする、という意味もありました。野球用語はおなじみでなないでしょうか。〖strike out〗三振する、三振させる、です。 ✅urge 問題文では、Shinji urged me to think carefully~.とあります。urge + 目 + to do, この文型はいろんな動詞で見られるかと思いますし、学生の皆さんはとても慣れた形かと思います。 ✅impressed 前掲でfascinatedを書きましたが、I was impressed~.、これと同じ形ですね。この形、中学校の教科書にたくさん出ていますね。 ✅initiative initial, initiate, initiator まとめて覚えましょう。 ✅resolve 一緒に〖solve〗も覚えましょう。resolution, solutionも。 -

2025.09.02

共テ英語リーディング令6・追試を解く86

一緒に解き直しをしましょう。目標点を設定して頑張ってみましょう! 大問5の問題文、1段落目の単語などをチェックしています。 ✅I left everything up to Shinji. 〖leave〗の単語が出てきました。この単語、私の場合ですが、しばしば辞書を引きます。ここまで引くと、この単語が好きになってきます。この単語の例文を教科書や辞書やニュースなどで集めると、とてつもない量になりそうです。やってみようかなと考えています。〖up to〗これも辞書で引いてみるとおもしろいなと思います。 ✅destination この単語は調べることもないな、と思いながらも辞書を引きました。destine(動詞)の派生語のようです。この単語は知りませんでした。destinyも派生語のようです。be destined to do/for も辞書にありました。 ✅fascinate 覚えやすい単語でしょう。I was fascinated~、の受け身で使われることが多いような気がします。fascinating も一緒に用例を見ておきましょう。excited, exciting と使い方は同じですね。 -

2025.09.01

トライプラス国分寺駅北口校の冬期講習

トライプラス国分寺駅北口校の夏期講習は、7/1~9/1の期間で開講いたしました。期間中の開校時間は13:00~22:00、8/13~20を夏期休業としました。生徒一人一人が目標を持って、集中的な講習ができました。以下のような講習がありました。 ・共通テスト対策(英語、数学、物理、古文) ・小論文対策 ・英検対策(準1、2、準2、3級) ・中学入試対策(算数) ・都立入試対策(5科すべて、英語、数学、国語、理科、社会) ・数学検定対策(2級) ・内部進学対策(大学附属校、私立中高一貫校) ・英会話コース トライプラス国分寺駅北口校では、早くも冬期講習+入試直前講習の準備を開始しています。 【トライプラス国分寺駅北口校の冬期講習+入試直前講習】 ・期間 12/1(月)~2/23(月)国公立大学、私立大学の中期、後期日程受験がある場合は、延長します。 ・開校時間 13:00~22:00 (算数検定実施の場合は、14:45~) ・お休み 日曜日が原則お休み。必要に応じて開校します。★年末年始はお休みなし。 夏期講習よりも長い期間です。志望校合格を多く出せている理由はここにもあります。 -

2025.08.31

共テ英語リーディング令6・追試を解く85

一緒解き直しをしましょう。共テまでは4.5か月。対策時間はたっぷり。 大問5の単語チェックの続き。 ✅rather 前掲に紹介した文中に。would rather experience となり、would rather do は連語として覚えることが多いでしょう。experienceは動詞ですね。 ✅burst ✅anticipation 問題文の文をそのまま示します。I was sure that this experience would help me grow as a person, and my heart felt like it might burst with anticipation! 期待に胸がはりさけそうに、と。 ✅transportation 接頭辞のtrans-のある単語を一気に覚えてみましょう。 ✅acknowledge ~を認める、と覚えている生徒が多いでしょう。問題文もこの訳でよいとは思います。辞書を引いてみると、<好意・会釈など>に答える、<人>に(手を上げたり微笑むなどして)会釈を送る、あいさつをする、という意味もありました。問題文はこの訳がぴったりかと。 -

2025.08.30

共テ英語リーディング令6・追試を解く84